© MARC PANTHER. All Rights Reserved.

皆さま、お元気でいらっしゃいますか

私は花粉と黄砂で春の訪れを噛み締めつつも、柔らかな日々の暖かさに歓喜しております

自転車によく乗りますがこの時期の自転車は格別。本当は都会ではなく田圃道を爽快に走り抜けたいものです。少し遠出をしてみようかな?皆さんのお勧めの自転車道がありましたら教えてくださいね♡

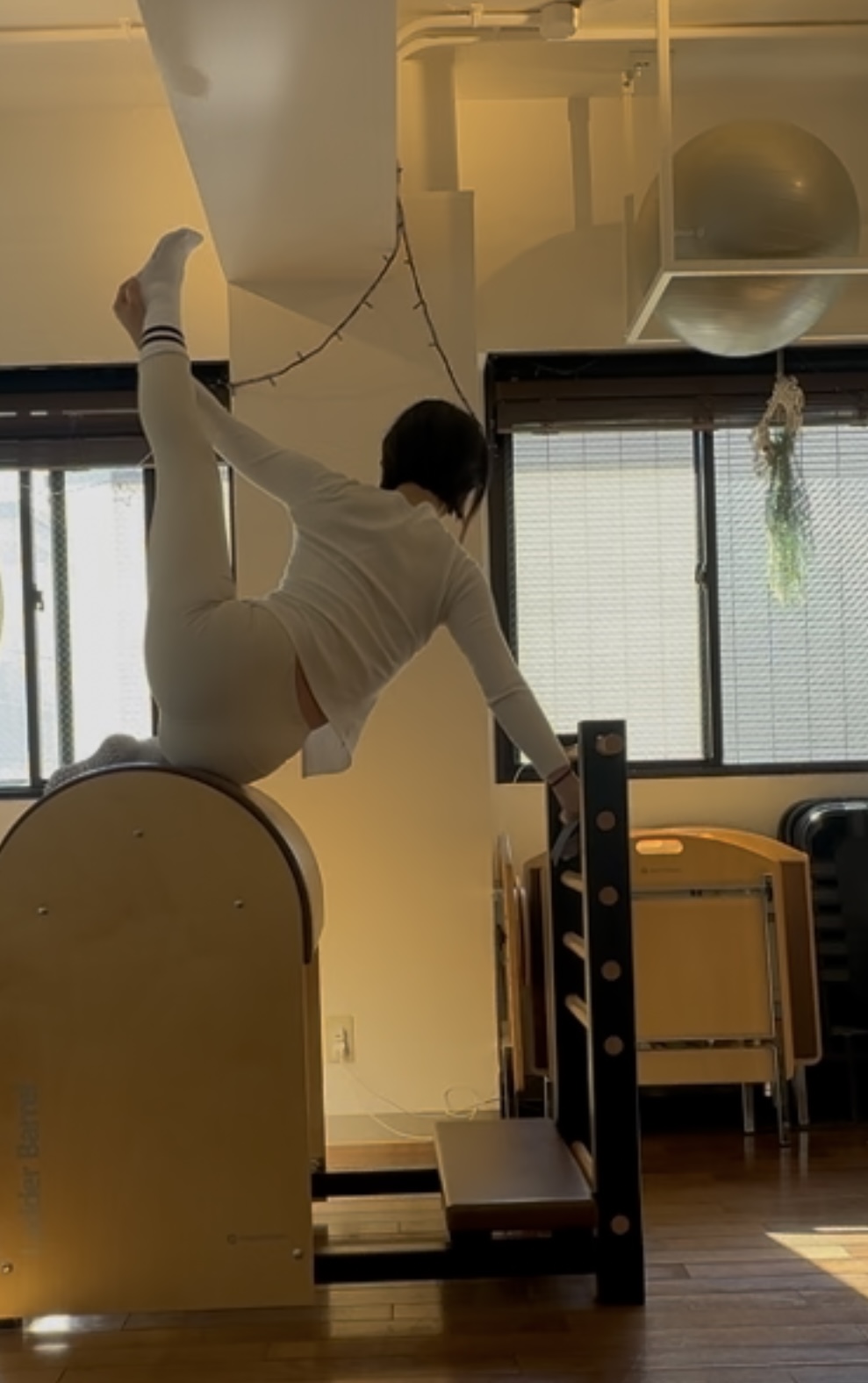

ご縁をいただき日曜日に「ピラティスを生活の一部に🌱」

をテーマにお届けしておりますピラティスインストラクターのNORIKOです

今回の第5回では

・ピラティスの発展

について

※私なりの解釈で

紐解いていきたいと思います。いよいよ現代に近づいてきました

肺の病気で亡くなったジョセフの死後(1967年)は妻のクララ・ピラティスがスタジオを運営することとなり、ジョセフの想いを次いでスタジを継続を目指しました

クララは気性の激しいジョセフに反してとても穏やかだったそうです。もと准看護師でお優しいい方だったと推測します。生徒さんに寄り添ってのご指導でしょうか、リハビリ目的のダンサーからも支持されていたらしく、これが第一世代のピラティスブームを巻き起こしました

クララはピラティスメソッドの継承と普及に貢献し、ジョセフの厳格なアプローチを受け継ぎつつも朗らかな指導で多くの生徒たちにピラティスを伝えていったようです

やがて弟子たち(エルダー)の

ロマーナ・クリザノウスカ(Romana Kryzanowska, 1923-2013)

キャシー・グラント(Kathy Grant, 1921-2010)

カーラ・トリアー(Carola Trier, 1913-2000)

イヴ・ジェントリー(Eve Gentry, 1909-1994)

ロリータ・サン・ミゲル(Lolita San Miguel, 1934-)

メアリー・ボーエン(Mary Bowen, 1930-2022)

達は、各地でピラティス普及を独自のアプローチで発展させました。その結果、現在のクラシカルピラティスやコンテンポラリーピラティスなどのスタイルが生まれて世界中に広がったとされています

しかし1999年にとある裁判が起こります

個人的にはこのくだりはとても疑問なのですが、時代特有の何かがあったのかも知れません

どんな裁判だったか、それは愛弟子達が指導に奮起している最中に、商標登録の独占を試みたショーン・ギャラガーというフィジカルセラピスト?が、1980年代にPilatesという名称商標取得をしてしまったために起こった混乱でした。もちろんエルダー含めて指導にあたる現場では大混乱が起こります。なぜならピラティスという言葉を使えなくなったためです

ピラティスpilatesという言葉が既に一人歩きしていた折です。ハリウッドスターからの第二世代ピラティスブームもあり、掲げた看板やポスター、クラスの名前まで使用できなくなるとなると大変だったことは簡単に想像ができますよね‥

さて、話は戻りますが1999年にこの混乱を収めたいと願う者との間で商標権に関する裁判が起こります。その勝訴により、混乱に対するピラティス商標権を解放されたことで世界的にピラティスの名前が広まることになりました(つい25年程前の事なのですよね、、)

現在は世界でなんと!!

約1,700万人が日常的にピラティスを実践しているとされています

近年は第三世代と言われており、韓流スターから日本でも若年層にリフォーマーを活用したマシンピラティスが人気を集め、ヨガと並ぶとも劣らないフィットネスの定番となってきたように勝手に思っています

いかがでしたでしょうか

ざっくりとで申し訳ありませんがこのような流れでピラティスは発展を遂げてきたように思います

次回は

・ピラティスの資格

について触れていきたいと思います

今後ピラティスの資格取得を目指す方へ向けても良い指標となると嬉しいです

それでは今回はこの辺で

最後までお読みくださり有り難うございました

Salut!

NORIKO🌿