© MARC PANTHER. All Rights Reserved.

皆様、こんにちは!!木曜日担当の、 BARBIE J……

水曜日ジャーナル隊💛よしみえみです 痛いのって、本当に辛いですね… 同じくらい痒みも辛……

おはようございます! tomo tomo⭐︎⭐︎⭐︎です😊 9月に入りました。 まだま……

こんにちは、整体師YOKOです! 血圧が高い、このままだと血圧の薬を飲むようになりそう、だけどどうに……

「秋は白!」…これだけ覚えておくだけで、ややこしい東洋医学の陰陽五行説の秋の養生法がわかっちゃう? ……

先日パートナーと茨城県にある 常陸国出雲大社へ参拝と 御神事にいかせて頂きました✨ お……

いつも ご覧いただきありがとうございます。 【腸もみ専門店】腸整サロン銀座店代表の 本物の腸……

どうもなかちゃんです!! 健康発信していますので こちらも是非╰(*°▽°*)╯instagram(……

こんにちは、Yama♂です。今日から9月がスタートしましたね。 8月までの猛暑で体も心もすっかり疲れ……

皆様、こんにちは!!木曜日担当の、

BARBIE JAPAN♡です。

(バービーじゃぱん、と読みます!)

毎日暑いですねー。゚(゚´Д`゚)゚。

皆さん元気ですかー?

さて、今日は先日マークさんがInstagramでハグの効果についてお話しされていて、私もこんな経験がある!!と、思い、今日はハグの効果についてシェアしたいと思います!

皆様、ハグって誰かとしなくちゃいけないって思ってませんか?

もちろん、恋人や家族、ペットなど自分以外とハグする事によって、エネルギーの交換や安心感を得たり、治癒力などにも効果があります。

そして、セルフハグという、自分で自分を抱きしめる方法もあるんですよ!

知ってる方もしらっしゃるかもしれませんが、やり方は、ただ自分の肩を抱き寄せるようにするだけ!

胸の前で手をクロスするのもいいと思います。

今からする話は、信じる信じないはお任せしますが、私は以前、大変な出来事があった時に知り合いから、セルフハグをやってみたら?と勧められた事があって、、物は試し!

寝る時とか、お風呂に入ってる時だったかな?

自分を抱き寄せてみたんですね。

なんか手からじんわり暖かさを感じで、何かに包まれた感じがしたのですが、現実が変わる事はないと思っていたんですね。

しかし、徐々に良い方向に物事が進んでいって、癒やされていきました。

セルフハグの効果かははっきり言えませんが、何回もそのような体験をしたので、何かしら効果はあるのだと思います。

きっと細胞レベルとか、意識レベルで何かを動かしているんでしょうね!

(そんな感覚がしました!)

信じるか信じないかはあなた次第(笑)

でも人からは確かに気が出ているので、自分にハグすることによって、その気を自分のなかで回すっているのはとても良い事だと思いますね!

今日も一日頑張った体に、ハグをして癒してあげてくださいね♡

では、また!

BARBIE JAPAN♡

Instagram

水曜日ジャーナル隊💛よしみえみです

痛いのって、本当に辛いですね… 同じくらい痒みも辛いと聞きますが。

痛みは脳神経が感じています。痛む部位、骨や筋肉が痛いわけじゃないんですよね。当たり前のことながら、考えたことなかったりしませんか?

では、「痛み」って何なんでしょう?なぜ起きるんでしょう?

怪我した部位を守るために、ここが傷んでますから、「治療してください!」とか「これ以上悪化しないように気をつけてくださいね!」という身体からのサインだというのはわかりやすい理由です。そして、正しいと思います。

身体は賢いです。ウソをつきません。

隠したつもりの本音や飲み込んだ感情を身体は受け止めてくれますが、オーバーフローになると、症状を出してきます。

痛みを伴う病気の一番大きな理由は「怒り」という説があります。その怒りは、自分に向けた怒りです。自分への不満、自責の念、自分が悪い、自分の思い通りに生きられない/生きられなかった、自分を許せない、など。

では、どうしたらいいか?というと、『「自分に対する不満足さを癒すことができない自分」を許すこと』です。

感謝の気持ちが増えると痛みは減る、とも言われています。

実際、わたしは数週間前に、足底筋膜炎で足裏のかかと部分が腫れて痛くて立つことも歩くこともできなくなりました。お恥ずかしいことですが、足裏のケアを専門にしているクセに自分が傷めてしまいました😩

わたしの場合、きっかけはキツくて合わない靴を履き、小指のつけ根を傷めてしまい、そこをかばいながら重い荷物をもったり無理した時に足首を傷めて、それをかばった結果、完全に「かかと重心」になっていたこと、➕(プラス)クッション性に欠けるサンダルでカツカツ歩いていたことが原因です。

ん⁉️ 本当に、原因はそれだけ? 先ほど書きました通り、一番大きな理由は「怒り」のはずです。はい、しっかり見つめないといけません。

「心当たりがない… 」そんな時ほど、丁寧に!自分や他人を責めたり、怒ったりしなかったか?を思い出してみる。気づけたら、こっちのものです👍そんな自分を責めることなく、無理もないよ、仕方なかったね、と共感してあげます。

よかった!これで怒りで肝臓を悪くするのを未然に防ぐことができました!

しかし、怒りの奥には「悲しみ」があります。来週は「悲しみ」について書きたいと思います。悲しみは肺を悪くしますから、その感情に気づいて、癒したいものです。

身体の声が聴けるようになると生きやすくなります。私たちの身体、万歳🙌

¡Pura Vida!

【写真: 2025.8.9 満月 】

おはようございます!

tomo tomo⭐︎⭐︎⭐︎です😊

9月に入りました。

まだまだ暑い日が続いています。

皆様お変わりありませんか😊

tomo tomo⭐︎⭐︎⭐︎は先日

家庭菜園で育てているぶどう

を収穫したっちゃ😊🍇

今年は梅雨が短かったり☂️

猛暑☀️☀️☀️やったりの異常気象で生育が心配やったけど

しっかり甘い実をたくさんつけてくれ豊作やったとよ😊🍇🍇🍇🙌

日本の四季を感じながら🪴植物を育て

収穫の喜びと自然の恵に感謝する☀️☔️☺️

そして何より自分の手で育てた安心安全な食べ物は

新鮮で美味しいんよね✨

10月は落花生🥜の収穫😊

11月はニンニク🧄の植え付け😊

🌏地球の温暖化により🌱少しだけ植え付けや収穫のタイミングがズレたり、生育が難しかったりもするけれど

植物たちはしっかり美味しく実ってくれています😊

感謝 感謝

秋は🍂いつやってくるのかしら☺️

水曜日担当:tomo tomo⭐︎⭐︎⭐︎でした😊

こんにちは、整体師YOKOです!

血圧が高い、このままだと血圧の薬を飲むようになりそう、だけどどうにかしたい。

そんなご相談もよく聞きます。

血圧は、基準値がどんどん下がってきていて、昔だったら正常な数値が今では高血圧と言われるような数値に。健康なのにな。。なんてこともありますよね。体を調べても悪いところがない、という方へ伝えたい♪

①水分のとり方

②冷え性

③筋力

に目を向けてみましょう。

①水分のとりすぎは血圧を上げる要因に。一度にたくさん摂るのではなく、コップ1杯程度を一日のうち、5〜6回に分けて摂るようにしましょう。

②冷え性になると、毛細血管のすみずみにまで血液が送れなくなります。その手前で滞りが起こり、血流が悪く。それが血圧を上げることにもつながります。冷え性を改善することに意識を向けましょう。

③筋力の低下は、血液を押し上げ全身に巡らせる力を落とします。心臓は頑張って血液を巡らせようとし、そのため血圧が上がるのです。筋力の力で血流を流せる体作りをしていきましょう。

今日も素敵な一日をお過ごしください♪

整体師YOKO

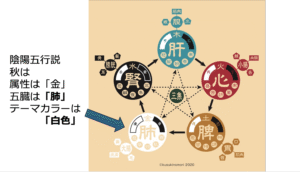

「秋は白!」…これだけ覚えておくだけで、ややこしい東洋医学の陰陽五行説の秋の養生法がわかっちゃう? 一度ざっくりとでも読んでいただけたら幸いです。

☘️秋のテーマカラーは「白」🍀

東洋医学の古典の教え「陰陽五行説」(いんようごぎょうせつ)

世の中にあるありとあらゆるものを5つの自然属性に分類して

その関係性の法則を、あらゆる問題解決に活かすというもの

今日は、すごくざっくりと把握していただけたらと思います。

覚えていただくのが

「秋は白!」です。

春、夏、秋、冬、土用 の5季節には

それぞれテーマカラーがあります。

秋のテーマカラーは「白」なんです。

ちなみに僕は文豪の北原白秋さんで、

「秋は白!」を覚えました。

⚠️北原 白秋さんは、日本の詩人、童謡作家、歌人。帝国芸術院会員。 近代日本を代表する詩人です。

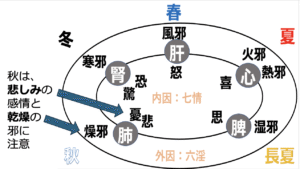

☘️乾燥と悲しみ🍀

さて、

陰陽五行説においては、人間の健康を害する要素は

外の環境の影響と

内の人間の感情の

内外の要素と考えます。

「秋」の内外の要素は

外因:外の環境の影響は「燥邪」(そうじゃ)

内因:内の感情の影響は「悲・憂」(ひ・ゆう)

であると説かれています。

つまり

秋は、乾燥と悲しみの感情に注意しましょうというわけです。

☘️枯れてしぼないように🍀

さて、前回のブログ「vol.28 秋は焦らず」

でご紹介したのですが

秋の自然の気は

「収れん」と「枯れる」エネルギーであるお話をしました。

万物が収れん、しぼむエネルギーですので

悲しみにくれてクヨクヨしていると

よりしぼんでしまうというわけです。

また、万物が枯れていくエネルギーですので

乾燥しすぎると、よりカサカサになっていくというわけです。

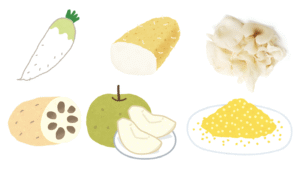

☘️肺を潤す白い食べ物を🍀

秋は乾燥しやすく、肺や大腸の機能が低下しやすいと考えます。

肺をうるおす白い食材を積極的に摂りましょう。

大根、レンコン、白ごま、百合根、山芋、梨、白きくらげ、豆腐など。

⚠️白いものでも、牛乳などの乳製品は、取りすぎると逆に腸内環境に悪影響を及ぼす場合があるので個人的にはとりすぎは控えたほうがいいと思います。

心は、憂えず、悲しまず

白い食べ物で

肺を潤して、秋を楽しく快適に過ごしましょう。

「秋は白!」です

🍀バックナンバー🍀

薬学部の大学で学生さんにお伝えしている内容です。

よろしかったらご覧ください!

vol.1 すてちゃうあるものが神生薬

vol.2 月火水木金土日どう生きる?

vol.3 春はゆるふわ2000年前の教え

vol.4 サウナで整わない人「汗と気」

vol.5 酢豚食べる?麻婆豆腐食べる?

vol.6 葛根湯はゴリマッチョ

vol.7 水2ℓ飲む?「水毒」

vol.8 不眠の漢方朝大丈夫?

vol.9 アパレルは薬?

Vol.10 知ってる?漢方の神様

vol.11 オーガニックお野菜

vol.12 夏は自信満々

vol.13 2千年前の労働注意

vol.14 ありがとうミカン

vol.15 玄米アイディア

vol.16 現代人は頭熱足寒

vol.17 気候とココロ

vol.18 梅雨が育てるメタボ

vol.19 皮膚は内蔵の鏡

vol.20 漢方の矛盾?

vol.21 体内の火と水

vol.22 万病のもと瘀血

vol.23 2千年前の格付け

vol.24 ワンワンの呼吸

vol.25 舌ストロー呼吸法

vol.26 宇宙の神秘?陰陽太極図

vol.27 あなたは人間脳?動物脳?

vol.28 秋は焦らず

☘️プロフィール☘️

1968年生まれ 佐賀県伊万里市出身 くすきの杜代表. 漢方薬剤師。

Oriental Life Counselor(四柱推命/行動生態運命学/香港)

薬科大学薬学部非常勤講師

私の人生のミッションは人間の多様性に触れ世の中の陰陽バランスを探求することです。

そして毎月100名様の漢方相談の経験から東洋医学の面白さ楽しさを伝えます!

漢方薬剤師@ともや でした!

佐賀県伊万里市/暮らしと漢方のテーマパーク/くすきの杜

↓ ↓ いいねボタン押していただけたら励みになります。

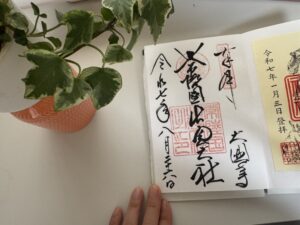

先日パートナーと茨城県にある

常陸国出雲大社へ参拝と

御神事にいかせて頂きました✨

おはようございます✨

食と意識で人生変える

意識改革コーチのこづゑです😊✨

1. 出会いのスケールに胸が高鳴る

大注連縄をくぐると

まず圧倒されたのは

その壮麗な存在感でした!

長さ16メートル、重さ6トンという

日本最大級のしめ縄は

まさに「神の訪れ」を実感させる迫力です🥹✨

2. 壮観の相棒・狛犬との出会い

その迫力は、しめ縄だけにとどまりません!

銅製の狛犬は境内で

日本一の大きさとも言われ

左右にどっしりと

構える姿が心に刻まれます✨

巨大でありながらも

「笑顔に見える」と感じたその愛らしさ✨

3. 伝説が息づく神使

境内の一角にある“龍蛇神社”は

シーサーヘビ(セグロウミヘビ)

ともされる龍蛇を祀っています。

これは、国譲りの神話に連なる伝承で

海から神々をお迎えする龍蛇は

水難火災から守り、商売繁昌を

もたらす神使とされてきました 。

4. “うさぎ”はなぜ? ー

癒しと縁をつなぐ神話の使い

出雲の神話「因幡の白兎(しろうさぎ)」で

知られるように、傷ついた兎を慈悲深く

癒した大国主大神。

そのエピソードが元となり

兎は神の使い(神使)として

崇められるようになりました 🐇

この神社では、兎をかたどった

かわいらしい像が境内に点在し

縁結びや幸運の象徴として

訪れる人々をそっと導いてくれます ✨

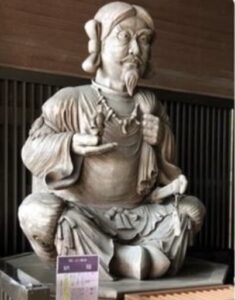

5.薬神社(少彦名命)

病気を治し、人々に健康を授ける医薬の神

縁結びに加えて、

病気平癒や健康長寿まで

願えることに感動しました✨

狛犬やしめ縄の圧倒的な迫力だけでなく

人の心身を守る優しさが、

この神社の空気に満ちているようでした✨

6.歴史とご利益まとめ

• 建立時期と背景:

1992年(平成4年)

島根の出雲大社から御分霊が鎮座。

2014年に出雲大社教の傘下から

独立した神社として再編 。

• ご祭神:

大国主大神(“だいこくさま”)

— 縁結び、商売繁盛、病気平癒など、

幅広いご利益を授けてくれます。

Screenshot

• 見どころ:

大しめ縄/銅狛犬/天井画「常陸の雲」/龍蛇神社・薬神社(少彦名命)/兎像/アートギャラリーや吹きガラス工房など、文化体験ゾーンも充実しているようです✨

少彦名命は小柄な神様ですが

医薬・温泉・まじないの神

として古くから信仰されてきました。

大国主大神と共に国造りを進める中で

病気平癒や人々の健康を守る

役割を担ったことから、

医療や薬の神様とされます。

• 常陸国出雲大社の境内には

この少彦名命を祀る「薬神社」があり

病気平癒・健康長寿のご利益を

願って多くの参拝者が訪れています。

• 境内のうさぎ像や龍蛇神とあわせて、

「人の縁」「命のつながり」「癒し」

を象徴する存在🥹✨

御朱印✨

🦋感想

縁結びに加えて、

病気平癒や健康長寿まで

願えることに感動しました。

狛犬やしめ縄の圧倒的な迫力だけでなく

人の心身を守る優しさが、

この神社の空気に満ちているようでした🥹✨

連れていってくれたパートナーに感謝✨

いつも

ご覧いただきありがとうございます。

【腸もみ専門店】腸整サロン銀座店代表の

本物の腸もみセラピスト堀内拓矢です。

(看護師、保健師資格あり。

2019年10月サロン開業。

腸もみと食事指導を行い、

腸内環境改善のサポートをしています)

この記事は

腸内環境を改善して

より便通をスムーズにしたり

ガスや緩い便を解消させるために

どのようにタンパク質を摂って

いけばいいのかについて

お伝えします。

この記事を読むことで

植物性タンパク質と

動物性タンパク質の違いや

摂り方がわかるようになり、

腸活に活かせるタンパク質ライフが

送れるようになると思いますので

楽しみにしていてくださいね!

目次

1、植物性タンパク質と動物性タンパク質の違いや特徴

2、タンパク質を摂りすぎた影響とは

3、腸活に活かせるタンパク質の摂取方法

1、植物性タンパク質と動物性タンパク質の違いや特徴

植物性も動物性も

どちらがいい悪いとかではなく

それぞれに良い側面や

注意する必要がある側面があります。

実際にぼく自身も

どちらのタンパク質も

日常的に摂っておりますからね。

では具体的に

両者の違いや特徴について

お伝えします。

植物性タンパク質の特徴

・必須アミノ酸が一部不足している

・消化吸収効率が低い

・食物繊維が豊富

・抗酸化作用や免疫力向上機能が高い

・脂質が少なめ

動物性タンパク質の特徴

・必須アミノ酸がバランスよく含まれている

・動脈硬化を促す物質やコレステロールが高い

・消化吸収効率が高い

・ビタミンB12・ヘム鉄・ビタミンD・亜鉛が豊富

・筋肥大を促しやすい

大まかには

このような違いがあるので

どちらが良い悪いではなく

状況に応じて食べる

バランスを変えたり、

食べ合わせや量を工夫すれば

どちらを摂っても問題なく

腸活を進めることが可能です。

ちなみに

当サロンのお客さまには

フィジークやボディメイクの大会に向けて

筋肉を増強させながら

腸活も励みたい方や、

そこまではいかなくとも

パーソナルトレーナーをつけて

身体を鍛えたり

普段からジム通いをしていらっしゃる

方が割と多く来られます。

なぜそのようなお客さまが

多いのかというと、

実は筋肉を短期間で

増強させやすくさせるために

取り組んでいる食事と

腸に優しい食事が

相反する場合が

極めて多いからなのです。

ここで安心していただきたいのが

「腸活のために筋肉を捨てろ!」

と言うつもりは

全くないということです。

もちろん腸活と筋トレは

ちゃんと両立できますし、

そのあたりは後ほど詳しく

お伝えしますね。

その前に基本的な話として

押さえておいてほしい部分に

タンパク質を

摂りすぎてしまった時の影響

についてお話しいたします。

2、タンパク質を摂りすぎた影響とは

タンパク質はたくさん摂った方がいい

という風潮が強いように思いますが

結論バランスが大事であり、

摂り過ぎればデメリットも

ちゃんとある

ということを

押さえておいて欲しいです。

では具体的に”摂りすぎる”とは

どのくらいの量なのか

についてはこちらを

参考にしてください。

日本人の食事摂取基準では、

標準的な成人の推奨たんぱく質量は

「男性 約65g/日、女性 約50g/日」

とのことです。

ただし明確な上限は決められていませんし

あくまでもこの数値は目安です。

基本的に普通の食生活をしている場合は

気にしなくていいと思いますが、

タンパク質を意識して

日常的に摂られている場合は

この範囲内に押さえておいた方が

一番無難に過ごせるのかなと

思います。

ではタンパク質を摂りすぎると

具体的にどんなデメリットがあるのか

についていくつかお伝えします。

糖尿病や心血管系の病気のリスクが

高まるなどの傾向があることは

有名ですので

今回はそこには触れません。

まずデメリットの一つ目は

肝臓や腎臓に負荷がかかります。

理由はタンパク質代謝で発生する

窒素(アンモニア)は肝臓で尿素に変換され、

腎臓で排泄されるためです。

ただし今健康である場合

その影響を実感として感じることは

まずありません。

なんなら多少多く摂っていても

健康診断などの数値上でも

腎臓や肝臓のデータは

正常値を示すことが多いと思います。

ですのでここに関しては、

肝臓や腎臓の数値が今現在気になる人

だけタンパク質量を気にしたらいい

と思っています。

個人的には

まだ悪化していないものに対して

予防のため”だけ”に取り組む

ことは面白くないと

感じているのでこのような表現を

しております。

2つ目は腸内環境が悪化する点です。

これに関しては高タンパク食を

摂りだしてから実感している方は

多いのではないでしょうか?

もちろんそれには

ちゃんと理由がありまして、

過剰なタンパク質は

大腸に未消化のタンパク質が

残りやすくなってしまうために

腸内に悪玉菌が増殖することで

お腹の張りや便秘や下痢などの

症状が出てきやすく

なってしまいます。

これの影響があるからこそ

トレーニングに励む方の

ご来店割合が多い現状があると

思っています。

ちなみに動物性タンパク質に関しては

摂りすぎの結果、

尿路結石ができるリスクが

高まります。

尿路結石は三大激痛とも称され、

医学的にも耐え難い痛みだと

認知されているため、

その点においては

動物性のタンパク質は

摂りすぎない方がいいと

言えますね。

3、腸活に活かせるタンパク質の摂取方法

ここまでをまとめると

動物性タンパク質と

植物性タンパク質には

メリットデメリットがああって

バランスよく摂ることが

推奨されること。

そして

タンパク質は摂りすぎない方が

身体への負担が軽くなること

をお伝えしてきました。

だからこそ

筋力もつけたいし

腸内環境もいい状態に保たせるために

どのようにタンパク質を摂って

いけばいいのかについて

お伝えいたします。

結論としては

基本ベースとして

動物性タンパク質を減らして

玄米や味噌汁、天然塩を

中心にその他タンパク質が多めの

食材を添えていくことを

お勧めします。

ただし!

例えばボディメイクやフィジークなどの

大会に向けて身体を作る場合は

この話は忘れてください。

いや忘れてほしくはないのですが、

ぼくが今お伝えした食事の指導は

あくまでも日常における腸活を

ベースとしたものであり、

大会に向けて身体作りに励む場合は

そちらを優先して欲しいのです。

腸に良くないとわかっていても

取り組まないといけないものだという

ことはぼくも存じております。

その覚悟が決まった人に対して

口出しはしません。

ぼくはあくまでも腸内環境改善のプロ

ですが、

大会用に魅せる身体を作るプロでは

ありません。

ですのでこれからお話しする話は

あくまでも大会のオフシーズンで

実行していただきたいです。

では話を戻して

タンパク質が多めの食材として

お勧めしたいのが

・魚(イワシ大までの大きさが一番おすすめ)

・平飼いの卵

・アスパラガス

・ほうれん草

・オートミール

・ビオプロテインブロート

です。

また、腸活的におすすめできない

植物性タンパク質として

・納豆や豆乳、未発酵の大豆製品

・ナッツ類

があります。

それぞれ具体的に解説します。

玄米は白米よりも

タンパク質量だけでなく

ビタミンやミネラル、良質な脂質、

食物繊維などが

しっかりと含まれております。

糖質は避けたいという

気持ちはわかりますが

ここまで栄養バランスの取れる

食材もなかなかないので

おすすめしております。

ただ、玄米にも選び方が

あります。

詳しくはこちらの動画に

載せておりますが、

BL研究所が出している『蒼の元米』

を選んでおけば間違いないです。

そして

天然塩をすすめている理由は

ミネラルの含有量が

圧倒的高いことと、

動物性タンパク質の最大のデメリットである

毒素の多さを減らしてくれる

解毒作用が高いことです。

動物性タンパク質は

腸の中で腐敗して悪玉菌を増やして

しまうため、

動物性を摂るなら

どうしても解毒作用の高い食材を

摂ることが大事なのです。

天然塩以外では

生の大根や玉ねぎが

解毒効果が高いので

それらも一緒に摂ることを

おすすめします!

質のいい天然塩には

その豊富なミネラルの作用により

『筋肉の締りを良くする』

『細胞の修復を早める』

などの効果があります。

つまり筋力強化以外にも

筋トレによって傷ついた筋肉を修復する

能力が高いので

筋トレ効率が上がるのですね。

そこでおすすめの天然塩は

コトノハ工房の『縄文塩』です。

他にも色々な天然塩があるので

詳しくはこちらをご覧ください。

そして味噌ですが

タンパク源でもあり

発酵食品でもあるので

筋力強化と腸内環境の改善

両方に役立ちます。

ちなみに先ほど

豆乳や納豆、

その他大豆製品を

おすすめしないと書きました。

これはお腹の張りを

減らすためにそのように促しているのであり

それらの製品が悪いというつもりは

ありません。

豆乳に関しては

身体の冷えを促してしまうので

身体にいいものとは言えませんが、

この記事を読み込んでいる方は

動物性も含めて

たくさんのタンパク質を摂られている

ものとして考えると

どうしてもお腹の張りは

張りやすい傾向にあるので

わざわざ納豆やその他の大豆類

を摂るメリットは少ないのです。

現に当サロンにお越しのお客さまにも

お腹の張りが強い方には

味噌以外の大豆製品は

控えてもらっていますが

多くの方は張り症状が

改善されます。

もちろん張りが減ったのは

他にも様々な要素がありますが

張り自体が減ったので

あえて大豆製品を摂らなくてもいい

わけです。

そういう食材が好きなら

いいですが

身体のためにわざわざ摂っている

ものだとしたら

しばらく控えてしまって大丈夫ですよ。

そしてナッツ類も同様です。

ナッツ類で腸が良くなったと

感じた事例って

全然見たことも

聞いたことありません。

健康にいいらしいということ

自体はみんな知っているので

何となく食べている方も

多いでしょうが、

メリットは多く無いだろうというのが

正直な感想です。

その理由としてはやはり

カビ問題が大きいと思います。

ナッツ類全般には

目には見えませんが発がん性の高い

カビに汚染されやすいのです。

というか基本的にカビている

という認識を持っていて

間違いないと思います。

特に輸入品のナッツには

多いとされておりますので、

少量であったり

たまに食べる分には問題無いですが

日常的に食べるものではありません。

あくまでもナッツ類は

嗜好品としての位置付けが

望ましいでしょう。

最後までご覧いただきありがとうございます!

これからも楽しみにしていただけると嬉しいです!

腸整サロン銀座店では

腸もみと食事指導を中心に腸内環境の

改善をサポートしています。

身体が変わる条件が揃えば

身体は勝手に変化しますので

ぼくはそのお手伝いをいたします。

どうもなかちゃんです!!

健康発信していますので

こちらも是非╰(*°▽°*)╯instagram(なかちゃん)

☆☆☆

いよいよ

9月突入です~~~

まだまだ暑いですが

夏の疲れが出始める

頃ですので

自分なりの体のケアを

しながら

食生活も気にしながら

秋を迎えましょう~~~

自分につきましては

夏の疲れなのか

加齢によるものなのか

疲労感がぬけない感じが

ありますが40代まだまだ

若いのでケセラセラで

頑張っています

☆☆☆☆☆☆☆

先日近くの

タッソの森

ー農産物直売所ー

にいきましたら

めずらしい野菜?

があーーるじゃないか

ありませんか

(ちなみに初めて見ました)

丘わかめ なるもの

でした~~

(👉゚ヮ゚)👉

興味本位で購入

食べ方も書いてあり親切☆

サッと

茹でるだけで

美味しく食べれました!!!

感覚としては

モロヘイヤのような

わかめの様なぬめり

そんな葉っぱ

はじめての感覚でした

===========

丘わかめ

栄養満点スーパーフード!?

===========

中国伝来!?

ビタミン・ミネラル・食物繊維豊富

抗酸化作用やデトックス効果

便秘解消・骨や歯の健康維持

美肌・貧血予防など

健康効果盛りだくさんの

スーパーフードみたいです!!

===========

ちょっと手に入る

場所は限られると

思いますが

探してみてください( ´∀` )

野菜については

おくらやウリを買いましたが

こういう

めずらしい出会いも

楽しいものです

👌👌👌👌👌👌

娘の食わず嫌いや

好き嫌いのおおさは

親として悩ましい課題ですが

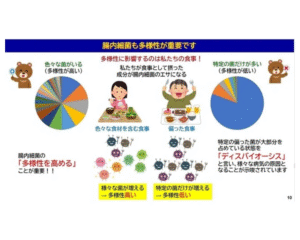

色々なものを食べる方が

実は実は

腸内環境にとっては

いいみたいなんだそうです!!

==========

==========

腸内環境をよくするには雑食?

””””””””””””””””””

ざっくりざっくり

言いますと

「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」

が最適な比率と

言われていますが

最近はちょっと見解が

変わってきていて

比率よりも

「腸内環境の多様性」

重要視されてきています!!

善玉菌がたくさんありすぎて

偏ってもいけないし

’’’’’’’’’’’’’’’’’’

特定の善玉菌が多い事より

沢山の菌

より多くの種類の菌が

腸内細菌の種類が多い方が

多様性があった方が

いいそうなんです!!!

’’’’’’’’’’’’’’

ようは

より色んなものを食べる人

の方が

好きなものだけ食べる

偏った食事をしている人

よりも

腸内環境はいいそうです!!!

何故か

なんで

なにゆえか

😀😀😀😀😀😀😀😀

食べたものが

腸内細菌のエサとなります

より色々なものを食べる

イコール

色々な腸内細菌のエサとなる

(腸内細菌の栄養分の好み)

が違う為

色々な菌が増えます。

そう

多様性がアップ

より多くの菌が

より多くの働きを

してくれるのです!!!

+++++++++++

「色々なものをバランスよく

食べる事」

+++++++++++

やっぱりこれが

からだにとって

いいみたいです

++++++++++

色々なものを

バランスよく食べて

健康に

留意しまちょう!!

食欲の秋を

楽しめるように~

アノッサンテ

🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈

こんにちは、Yama♂です。

今日から9月がスタートしましたね。

8月までの猛暑で体も心もすっかり疲れてしまった人、多いんじゃないでしょうか。

僕自身も正直、この夏は「暑さに振り回された」って感覚が残っています🥵💦

だからこそ9月は、ただカレンダーが1枚めくられるだけじゃなくて、**「整える時間」**だと思ってます。

夏の疲れってすぐには抜けないんです。

冷たい飲み物やアイスのせいで胃腸が弱り気味になったり、

さらにエアコンの冷えで体がだるく感じたり、

そのうえ寝苦しい夜が続いて睡眠の質まで落ちていたり。

こうした小さなダメージが積み重なって、「なんとなく不調な9月」になるんですよね。

だから今月は意識的に「温める」ことを取り入れるのが大事。

常温の水や白湯を飲むとか、シャワーじゃなくて湯船に浸かるとか♨️

そういう小さな工夫でも、体の芯から少しずつ回復していくのを実感できます。

9月はまだ夏の名残を感じつつも、確実に秋の入口でもあります。

食べ物では旬のきのこやサンマを楽しめるし🐟、

文化的には読書や展示、芸術イベントが増えてくる📚🎨

運動するにも気持ちの良い気候に近づいていきますね。

僕は「街歩き+写真」を秋の楽しみにしてます。

都会のビルの間を吹き抜ける風や、夕暮れに少しずつ色を変えていく空。

そんな瞬間をカメラに残していくと、季節の変化を体感できて心が整うんです📸

秋は涼しくなる分、心が落ち着く一方で、夏の疲れがドッと出て体調を崩しやすい季節でもあります。

だから「体と心の両方に目を向けること」がすごく大切。

僕が意識していることは3つ👇

睡眠のリズムを整える → 夜更かしを減らして、一定の時間に眠る

軽めの運動を続ける → 朝のストレッチや散歩など、汗をかかない範囲で

“ご褒美”を用意する → お気に入りのコーヒーや甘いお菓子で気分を上げる

健康を「我慢」じゃなくて「心地よさ」とセットで考えると、習慣にしやすいんです。

月が変わると、気持ちも切り替えやすいですよね。

9月は“新しい始まり”を意識できる月。

大きな挑戦じゃなくても、日常の中で「ちょっとした新しい習慣」を加えるだけで十分です。

例えば「寝る前にスマホを置いて10分だけ本を読む」とか、

「週末は新しい道を散歩してみる」とか。

その積み重ねが、これからの日々を少しずつ豊かにしていくはずです。

💖 もしこの記事がよかったら「ハート」押してもらえると嬉しいです!

🔄 SNSシェアや拡散も大歓迎!

💬 コメントで「あなたが9月に始めたいこと」をぜひ教えてください😊