© MARC PANTHER. All Rights Reserved.

こんにちは、整体師YOKOです! 姿勢を正しくしたい時、どんなことに気をつけたら良いのでしょうか? ……

弊社、暮らしと漢方のテーマパーク:くすきの杜の中央には芝生の広場があります。これは、皆様に素足で大地……

おはようございます🌞 食と意識で人生変える 意識改革コーチこづゑです✨ ……

いつも ご覧いただきありがとうございます。 【腸もみ専門店】腸整サロン銀座店代表の 本物の腸……

みなさま、いかがお過ごしですか? 日曜日の担当をさせて頂いています “東京生まれ東京育ち”のRomy……

みなさん、こんにちは! ももい接骨院・整体院の百井和浩です! 我が家の息子が夏休みの宿題、読……

こんにちは。 山口県山口市の 自律神経専門整体 GREEN です。 毎週日曜日にブログを更新していま……

こんにちは! 土曜日担当、心理学をベースに【心】についてお伝えしているLuna(ルナ)です☺︎ ……

毎度、落合商店です。 今週も落合商店独自の目線で街や物事を見る『OCHIEYE’S PRESS』をア……

こんばんは!Aiaiです。 私は奈良で生パスタ専門店REALEというお店をやってますが、 「健康」を……

こんにちは、整体師YOKOです!

姿勢を正しくしたい時、どんなことに気をつけたら良いのでしょうか?

それにはまず、骨盤をまっすぐ立てるということ。やり方としては、椅子に座って骨盤を前に倒したり後ろに倒したりして動かしてみます。前に倒しすぎると、腰をそってしまい、また、後ろに倒しすぎると、猫背になりますね。そのちょうど中間で止めてみましょう。その次に、丹田(おへその下指4本分のところの体の中心)がきちんと体の中心にくるように、体を前後に揺らしてみて、ちょうど真ん中だなと思う位置に止めます。その次に鼻の奥の頭部の中心が、その丹田の上にくるように顎を引いたり、少し前に出してみたりします。きっと、ほとんどの方は、顎を相当引かなければならないと思います。そして肩甲骨を後ろに3回くらい回して、肩を開くような位置で止めます。最後に頭頂部を糸で吊り上げられている感覚で、骨盤から頭までスッと伸ばします。

こうして姿勢を正す癖をつけていくと、内臓の位置も正しくなり、肩こりや腰痛の予防にもつながります♪デスクワークの方は、1時間に1回以上は、されると良いですよ♪

それでは今日も素敵な1日をお過ごしくださいね☆

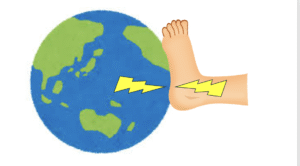

弊社、暮らしと漢方のテーマパーク:くすきの杜の中央には芝生の広場があります。これは、皆様に素足で大地に触れて頂きたいという願いでそうしています。

☘️アーシング🍀

みなさまはアーシング(Earthing / Grounding)ご存知でしょうか?

芝生、土、砂、湖畔などの自然の表面に素足や素手で直接接触することで、

地球の表面電位(自由電子)と身体を電気的につなぐ健康法です。

近年様々な研究で、

慢性炎症の抑制・自律神経の調整・睡眠改善・ストレス軽減といった

多くの健康効果が報告されており、近年では統合医療や予防医学の分野でも注目を集めています。

☘️生理的メカニズム🍀

地球の表面はマイナスの電荷(自由電子)を帯びており

強力な抗酸化物質として機能するそうです。

一方、私たちの体は日常的な

ストレスや環境要因によって活性酸素(フリーラジカル)が増加し、それが慢性炎症や老化、様々な病気の原因となります。

アーシングを行うことで、地球の自由電子が皮膚から体内に移動し、

フリーラジカルを中和すると考えられています。

これはちょうど、静電気を逃がすアース線のように、

身体の過剰な電荷を放出し、

電気的に安定した状態へ導く効果です。

☘️家電の電磁波🍀

一方、あまり触れない方がいいとされるのが電磁波

現代人であるわたしたちは

常に電磁波にさらされています。

現在の科学的知見では、

日常生活で家電製品から発生する電磁波が

健康に悪影響を与えるという明確な証拠はありません。

しかし、電磁波過敏症を訴える人々がいることや、

一部の専門家が体内への影響を指摘していることから、

完全に無害と断言することは難しい状況です。

私達の身近にある家電の電磁波を以下ご参考まで

電磁波が多い家電ランキング

1位 電子レンジ・掃除機 200mG

2位 電気シェーバー・こたつ 100mG

3位 ヘアドライヤー 70mG

4位 炊飯器 40mG

5位 ホットカーペット 30mG

考えてみると

顔や頭部に近づけるシェーバーやドライヤー

などちょっと怖い感じがしませんか??

こたつで寝てしまったり、ホットカーペットの上で寝る

のも長時間になるので注意が必要だと思います。

そしてなにより、私達はスマートフォンを

常に持ち歩く生活をしています。

5Gなど通信が発達しています。

特に、子どもさんや妊婦さんへは

身体への影響も考慮すべきだと思います。

裸足で芝生を踏んで、アースのように

地球の表面電位(自由電子)と繋がってみませんか?

エビデンスうんぬん関係なしに

とっても健康的なことだと思います。

出典【睡眠とストレスホルモンへの影響】

研究:Chevalier et al. (2012)

内容:被験者が地球と導通された状態で睡眠をとると、コルチゾール(ストレスホルモン)の日内リズムが正常化し、睡眠の質が改善された。

出典:Chevalier, G., Sinatra, S. T., Oschman, J. L., Delany, R. M. (2012). Earthing: Health implications of reconnecting the human body to the Earth’s surface electrons. Journal of Environmental and Public Health. https://doi.org/10.1155/2012/291541

🍀バックナンバー🍀

薬学部の大学で学生さんにお伝えしている内容です。

よろしかったらご覧ください!

vol.1 すてちゃうあるものが神生薬

vol.2 月火水木金土日どう生きる?

vol.3 春はゆるふわ2000年前の教え

vol.4 サウナで整わない人「汗と気」

vol.5 酢豚食べる?麻婆豆腐食べる?

vol.6 葛根湯はゴリマッチョ

vol.7 水2ℓ飲む?「水毒」

vol.8 不眠の漢方朝大丈夫?

vol.9 アパレルは薬?

Vol.10 知ってる?漢方の神様

vol.11 オーガニックお野菜

vol.12 夏は自信満々

vol.13 2千年前の労働注意

vol.14 ありがとうミカン

vol.15 玄米アイディア

vol.16 現代人は頭熱足寒

vol.17 気候とココロ

vol.18 梅雨が育てるメタボ

vol.19 皮膚は内蔵の鏡

vol.20 漢方の矛盾?

vol.21 体内の火と水

vol.22 万病のもと瘀血

vol.23 2千年前の格付け

vol.24 ワンワンの呼吸

vol.25 舌ストロー呼吸法

vol.26 宇宙の神秘?陰陽太極図

vol.27 あなたは人間脳?動物脳?

vol.28 秋は焦らず

vol.29 秋は白

vol.30 重陽の節句におすすめ

vol.31 短期指向?長期指向?

vol.32 中庸の日・秋分

☘️プロフィール☘️

1968年生まれ 佐賀県伊万里市出身 くすきの杜代表. 漢方薬剤師。

Oriental Life Counselor(四柱推命/行動生態運命学/香港)

薬科大学薬学部非常勤講師

私の人生のミッションは人間の多様性に触れ世の中の陰陽バランスを探求することです。

そして毎月100名様の漢方相談の経験から東洋医学の面白さ楽しさを伝えます!

漢方薬剤師@ともや でした!

佐賀県伊万里市/暮らしと漢方のテーマパーク/くすきの杜

↓ ↓ いいねボタン押していただけたら励みになります。

おはようございます🌞

食と意識で人生変える

意識改革コーチこづゑです✨

先日パートナーと

栃木・宇都宮にある

大谷資料館へ行ってきました。

地元にも大谷石を使用した

とっても素敵なコワーキングスペースがあり

氣になっていたところ

パートナーが連れて行ってくれました♡

足を踏み入れると異空間!

ひんやり!

畏怖も感じ

非日常の静謐…

「それをなんで感じるだろう」

と考えたら…

約70年かけて採掘されてできた坑道跡で

人がこれを作ってきたこと

そして人工と自然が溶け合った

美しさを感じたからかもしれません🥹

天然の石の肌、光が作る陰影

そして床に落ちる水滴——

写真だと伝わりにくい〜!!

地下空間に身を委ねると

時間がゆっくり溶けていくような、、

❄️「大谷石」と地下採掘場の歴史

大谷資料館の地下は、

1919年(大正8年)から1986年まで

約70年かけて採掘されてできた坑道跡

直線的で規則的な壁面と

そこに落ちる光が作るコントラストは

人工と自然が溶け合った美しさ。

年間を通して温度変化が少なく

ひんやりとした空気が体に残るのも印象的でした。

❄️映画のセットでもあり、古の採掘の記憶がそのまま舞台装置になった場所

🎬映画・MV・CMの舞台になった理由

この空間は独特のスケール感があり

映画・テレビドラマ、ミュージックビデオ、CM、ライブ撮影のロケ地として多く使われているようです。

実際の撮影実績リストには多数の作品名が並び

視覚的メッセージを強くする“異世界感”が

演出できる場所として重宝されています。

🍾あの「ドンペリ」はなぜここにあるのか?

地下の一角に煌めくドン・ペリニヨン(Dom Pérignon)のディスプレイがありました!

これは過去にこの坑道で行われた

シャンパンの特別イベントがあったようです✨

発売記念イベントやスポンサー提供により

記念のエンブレムやボトルが展示された経緯があり、

光と石の背景がラグジュアリーアイテムを

より印象的に見せるために用いられたようです。

均一な気温がワインや

熟成関連の“保存”イメージとも結びつき

イベント空間としての魅力も

あったと伝えられています。

🚗高級車の展示もイベントも!

「この深い地下にどうやって車がどこから入るんだろ?」と思ったら大きな扉がありました!

それと同時に

「なぜそれが必要だったのか?」

疑問に思い調べましたら

戦中に軍用倉庫・工場

として使われていたようでした。

光と影が織りなす世界に

一歩足を踏み入れると

外の時間が遠くなりました❄️

静謐を五感で味わい

自分の内なる静かさとも繋がれる

貴重な体験をさせていただきました♡

https://www.instagram.com/kojuju15/

https://stand.fm/channels/60c99249fa2e548a3c91b900

https://www.lbv.co.jp/cv.htm?d=yy8k

いつも

ご覧いただきありがとうございます。

【腸もみ専門店】腸整サロン銀座店代表の

本物の腸もみセラピスト堀内拓矢です。

(看護師、保健師資格あり。

2019年10月サロン開業。

腸もみと食事指導を行い、

腸内環境改善のサポートをしています)

この記事は

砂糖が身体に与える影響と

砂糖をやめることで起きる変化、

そして

砂糖をやめる方法について

わかりやすくお伝えします。

この記事を読むことで

根深い砂糖中毒から抜け出して

あなたの明るく前向きな気分で

過ごす時間が増えるようになると

思いますので

楽しみにしていてくださいね!

目次

1、『砂糖』ではなく『甘いもの』をやめる必要はない

2、砂糖が身体に与える影響

3、砂糖をやめる効果

4、砂糖をやめる方法

・ぼくからのメッセージ

1、『砂糖』ではなく『甘いもの』をやめる必要はない

甘いもの、小麦、乳製品、植物性の油

をまとめて

四毒抜きが話題になっていますよね。

確かに四毒抜きには効果が出ますが、

その四毒の中でも

最優先に抜いた方がいいものこそ

ぼくは砂糖だと断言します。

なぜなら

小麦も乳製品も

人によっては身体に合う可能性を

秘めているからです。

ぼく自身は四毒を避けた方が

身体にはいい影響が出るタイプですが、

小麦も乳製品も油も

モノを選べば

健康に過ごせる確率は大きいです。

そして

甘いものも別にやめる必要はありません。

ぼくがやめた方がいいと言っているのは

”甘いもの”ではなく、”砂糖”です。

もっと言えば

『砂糖』と『異性化糖』は

やめた方がいい甘いものの

代表格です。

異性化糖とは

ブドウ糖と果糖が混ざった液体で、

遺伝子組み換えされた果糖です。

主にジュースや栄養ドリンク、

パンなどに含まれていて、

食品裏の原材料欄には

「ぶどう糖果糖液糖(果糖50%未満)」

「果糖ぶどう糖液糖(果糖50~90%)」

などと表記されていますね。

ではなぜ甘いもの自体は大丈夫なのに

砂糖や異性化糖は食べない方がいい

のでしょうか?

それは血糖値を急激に大きく上げる

食べ物や飲み物を避けた方がいいから

です。

詳しく解説します。

甘いものというか

糖質には直接糖と間接糖の

2種類があります。

この直接糖が

血糖値を急激に大きく上げるものであり

身体やメンタルに不調をもたらします。

直接糖とは

植物から糖分のみを取り出した糖

のことで、

砂糖、黒砂糖、蜂蜜、甜菜糖、

きび糖、メープルシロップ、三温糖

などがあります。

また、

アスパルテーム、アセスルファムK、

スクラロースなどの人工甘味料や

先ほど紹介した異性化糖も

直接糖に分類されます。

避けた方がいい糖質は

この直接糖ですが、

その中でも特に避けた方がいものこそが

砂糖や異性化糖なのです!

一方で間接糖とは

自然界から自然に取れる糖であり

緩やかに血糖値を上昇させる

特徴があり、

野菜、果物、穀物、肉などに

含まれています。

つまり

間接糖なら摂っても問題ないどころか、

栄養学的には

生きていく上で必要な糖なので

『甘いものはやめなくていい』

とお伝えしております。

ただし間接糖=甘いと感じるもの

ではないので、

直接糖が欲しくなった時に

代わりに食べたり飲んだりできる

甘い間接糖に関しては

この後紹介する

『砂糖をやめる方法』でご紹介しますね!

2、砂糖が身体に与える影響

砂糖をやめた方がいい理由として

血糖値が急激に上がる話をしました。

これがどう身体に影響するのか

そしてそれ以外に

依存性、老化、

栄養素の欠乏、腸内環境の悪化

などの問題があるので詳しく解説します!

①、依存性

話題になっている四毒の中で

最優先に砂糖をやめた方がいい

というくらいヤバいものなら

さっさとやめちゃえばいいじゃん

で、簡単にやめられないような

構造になっているのが砂糖です。

それは砂糖には

麻薬と似た依存性があると

確認されているからです。

動物実験結果によると

多くの砂糖を摂った後に

砂糖の供給を断つと

脳機能に変化が起きて

行動や身体の一部、精神に

禁断症状が現れたり、

砂糖を強烈に欲するなど

麻薬中毒と同じような反応が

起きることが確認されました。

その理由は砂糖を摂ることで

ドーパミンが大量に分泌されるからです。

ドーパミンとは

やる気、集中力、意欲を高めて

人間に行動を促してくれるホルモン

のことで、達成感や快楽を

もたらしてくれます。

つまり砂糖を食べて

ドーパミンがたくさん放出されてしまうと

やる気や行動力が低下してしまうのですね。

麻薬はやめた方がいい

それは罪になるならない以前に、

身体にとって悪影響だから

やらないって考えますよね?

砂糖は罪にはならないだけで

あとは麻薬と一緒だと

思ってもらえると

わかりやすいかなと思います。

ぼくたちは特に意識しなくても

間接糖は日常的に食べているので

普通に健康に幸せに生きていくためだけなら

直接糖は必要ありません。

しかし、ぼくも含めて

多くの方は本来必要がないのに

甘いものを欲します。

これは完全な砂糖中毒になっている

と思ってください。

身体の声を聞いたら

甘いものを欲しがっているから

食べてあげるんだ!

というのは身体の声ではなく

脳が中毒によるバグを起こしているから

であって、

本来身体は直接糖を欲しがることはない

と思ってくださいね。

ではこれから血糖値の問題に言及します。

②、血糖値

直接糖により

急激に上げられた血糖値の影響で

身体はこの急激な変化を

危機的状況と捉えて、

たくさんインスリンを出して

上がりすぎた血糖値を下げようと

働きます。

その結果今度は低血糖症状

が生じてしまうんですね。

これが『血糖値スパイク』

と呼ばれる現象です。

その結果として

眠くなったり気持ちが不安定になったり

疲労感が現れたりと

身体や心に不快感が現れてしまいます。

だからそこから脱するために

また血糖値を上げるようと

甘いものを欲しがるという

負のループが作られるので、

いつまでも甘いものを

欲しがってしまう構造に

なっているのですね。

そして血糖値スパイクが起こることで

血管や臓器には相当な負荷がかかります。

つまり血糖値スパイクを繰り返すと

血管が硬くなり

脳梗塞や心筋梗塞のリスクが上がるほか、

糖尿病やがん、認知症のリスクも

上がることが報告されています。

それに加えて

インスリンが大量に出れば

脂肪を溜め込んで分解が抑える性質上

太りやすくなりますし、

インスリンが出る量が多ければ多いほど

老化のスピードは早まってしまいます。

③、老化

先ほどのインスリンによる老化とは別で

砂糖などをたくさん摂ってしまうと

余分な糖が生まれて、

それが脂肪やタンパク質と結びつくことで

細胞が劣化してしまいます。

この現象を糖化と呼びます。

この糖化が起きると

老化を促進され

シワ、たるみ、動脈硬化、

糖尿病、認知症などの

生活習慣病や身体の不調が

現れやすくなってしまうんですね。

また、白髪が増えたり髪質が低下や

薄毛、脱毛の原因にもなっているので

外見的にもかなりの悪影響を

及ぼしてしまいます。

④、栄養素の欠乏

なんと砂糖を分解する際に

ビタミンやミネラルなどの栄養が

消費されてしまうのです。

砂糖そのものには

当然ビタミンやミネラルが

含まれていないので

摂れば摂るほど

身体は不調に傾いていってしまいます。

⑤、腸内環境の悪化

砂糖は腸の悪玉菌のエサになるので

悪玉菌が繁殖して

腸にカビが現れてきます。

カビが出現すると増殖するために

エサとなる甘いものを欲しがるように

人間に仕向けてくる性質があるのが

厄介な点ですね。

悪玉菌が増えれば

下痢や便秘やお腹の張りなどの

様々な要因になりますし、

カビが繁殖したら

腸にある大事なフィルターが破壊されて

未消化物や有害物質、細菌やウイルスなどが

腸から体内に侵入してしまいます。

その結果として

アレルギー反応や倦怠感、

便秘や生活習慣病などの

様々な不調が生じてしまいかねません。

それではここからは

砂糖をやめることで

身体にはどんな影響がもたらされるのかを

ご紹介します!

3、砂糖をやめる効果

砂糖による影響が

そのままなくなるので

脳のバグや腸のカビといった

あなたの意思とは関係なく

砂糖を欲しがる悪循環から

解放されて、

本来のあなたに戻ることができます。

具体的には今よりもずっと

・気分やメンタルが安定する

・体調が良くなる

・見た目が綺麗で若々しくいられる

・疲れにくくなる

・腸内環境が改善する

ということが起きてきます。

ちなみに女優の中谷美紀さんは、

医師に言われて2010年から

砂糖を一切摂取していません。

その結果として

ニキビができなくなったり、

気分の浮き沈みもなくなったそうです。

それより以前は

引退を考えるほど

常に不調で疲れやすかった

そうなので

食事による影響は

かなり大きいことが伺えますね!

そしてぼく自身も

砂糖断ちを始めました。

本格的に始めたのは

つい最近なので

その効果に関しては

まだなんとも言えませんが、

週1回砂糖取るか取らないかを

1ヶ月続けていた時に

痛感したのは

朝スッと起きれることと、

仕事が圧倒的に捗ること

です!

ぼくは4時台には起きるのですが

23時を回って寝たとしても

基本的には起きたら

サッと起きることができます。

また、

血糖値が変に上がると

集中力が乱れやすくなって

こうしてブログを書くことや

YouTubeの動画編集することに

集中しにくくなっていました。

また、10年前ストレスで甘いものに

どハマりしていた時期もありましたが、

その時は基本的に

便は下痢っぽかったり

仕事中などで

かなり頭の悪いミスばかり

していたのですが

今思えば

その辺もかなり改善された

実感がありますね笑

それでは最後に

本格的に砂糖をやめる方法

についてご紹介していきます。

4、砂糖をやめる方法

国立健康・栄養研究所の調査によると、

実は我々は知らず知らずの内に、

砂糖を1日平均6.3gも

摂取していることが明かされました。

これは500円玉1枚分と

ほぼ同じくらいの量ですね。

そう考えると別に大したことなくね?

って思われるかもですが、

これに意識的に摂っている

甘いものからくる

砂糖分の量が上乗せされるので、

毎日の積み重ねによって

身体にはダメージを蓄積されている

ということです。

しかも女性の場合は

40代が平均以下の6gに対して、

50代は6.3g、60代は6.6g、70代は7.1gと

年齢を重ねるごとに摂取量が増えていく

とのことでした。

『自分では摂っているつもりがない』

だけでしっかりと砂糖を摂っている

というのは本当によくあります。

普段使う調味料、

お惣菜、パンや飲み物など

の原材料をチェックしてみると

意外と『砂糖』や『果糖ブドウ糖液糖』

などが入っているものなんですね。

だから普段の買い物の際は

原材料をちゃんと見る

というのがポイントです。

ここに関しては

あなたの意思で防ぎ切れる

ポイントなのでそこまで重要では

ありません。

問題はあなたの意思とは裏腹に

甘いものを欲しがってしまう場合です。

さもあなたが

甘いものを欲しているように

思われますが、

実はそれは

砂糖中毒からくるものだったり、

腸のカビが甘いものを

欲しがっているだけの場合に

どう対処したらいいのでしょうか?

ここで役に立つのが

間接糖と多様なミネラル、タンパク質です!

甘いものが欲しくなったら

欲求が出てきたら

甘い間接糖を摂って

欲求を落ち着かせればいいのです。

そこでぼくのおすすめは

さつまいものや干し芋、

冷凍マンゴーや麹で作られた甘酒です。

かぼちゃやニンジンなど

糖度の高い野菜もおすすめですね。

初めのうちは

原材料に砂糖も異性化糖も人工甘味料も

入っていない甘みのあるものを

食べればなんでもいい

くらいの気持ちで挑戦してみると

いいと思います!

そしてそれと同時並行で

進めてもらいたいのが

多様なミネラルとタンパク質を

摂ることです!

この2つは十分に摂取されると

甘いものを欲しにくくなる

という特徴があります。

では何を食べたらいいのかを

優先度順にお伝えすると

・BL研究所の『蒼の元米』

・コトノハ工房の『縄文塩』

・海藻

・小魚(煮干しやイワシなど丸ごと食べられるものが理想)

・国産のお肉

です。

実際にぼくのお客さまも食生活が変わって

腸内環境も整ったら

チョコが欲しくなくなったようです。

このようなことは

本当によくあることなので

食事などで

腸内環境を変えることは

かなり甘いものを避ける近道に

なりますね♪

ちなみに植物性のタンパク質を

摂るなら

無添加の味噌、

次点で国産の豆腐、国産の納豆

をおすすめします。

ただし納豆は

普段からお腹の張りを感じている場合や

食べた後張りを感じる場合は

食べるのを避けてくださいね!

以上が食べ物や飲み物を使った

甘いものをやめる方法です。

そして

食べ物以外のアプローチであれば

よく身体を休めることです。

睡眠不足は

余計な食欲を生んだり

腸内環境を悪化させる

大きな要因となります!

今お伝えしたのが

時間はかかりますが

甘いものをやめていく方法です。

中毒症状や腸内のカビは

そうそうすぐには消えてくれませんが

生活習慣を整えれば

ちゃんと消すことができます。

もし一人でできるか不安なら

プロの力を借りて二人三脚で

腸内環境を一緒に改善させていきましょう!

ぼくであれば喜んで

ご相談に乗りますね♪

最後までご覧いただきありがとうございます!

これからも楽しみにしていただけると

嬉しいです!

腸整サロン銀座店では

腸もみと食事指導を中心に腸内環境の

改善をサポートしています。

身体が変わる条件が揃えば

身体は勝手に変化しますので

ぼくはそのお手伝いをいたします。

みなさま、いかがお過ごしですか?

日曜日の担当をさせて頂いています

“東京生まれ東京育ち”のRomyと申します。

突然ですが、

みなさまは朝起きて

最初にどんな動作をしていますか?

私が最近続けているのは、

起きてすぐに“伸び”をすることです。

ほんの数秒、

両手を頭上に伸ばし、

背中をぐっと広げるように

深呼吸を重ねるだけ。

とても簡単なことですが、

1日の始まりに取り入れると、

気持ちの切り替えがしやすくなると

感じています。

きっかけは、

ある朝ふと「身体が固まっている」と

思ったことでした。

眠っている間、

同じ姿勢が続くことで

筋肉は思った以上にこわばっています。

そんな状態で慌ただしく

動き出すと、

肩や腰に負担がかかり、

気持ちも落ち着かないまま

1日が進んでしまうことがありました。

そこで試してみたのが、

目が覚めたら布団の中で

まず大きく“伸び”をすること。

背中や肩がじんわりと

広がる感覚があり、

それだけで呼吸が深くなり、

身体も心も「今日が始まる」と

いう合図を受け取ったように思えました。

続けてみると、

起き抜けのだるさが少しずつ和らぎ、

身体を起こすのが楽になってきました。

“伸び”をしてから布団を離れると、

階段の上り下りや外出の歩行も

自然に軽やかに感じられるのです。

また、“伸び”の瞬間に

深呼吸を意識することで、

気持ちが落ち着き、

1日の始まりに余裕が

生まれるようになりました。

さらに、

“伸び”をすることで

「今日も1日を大切に過ごそう」

という気持ちが自然に

湧いてくるのを感じます。

もちろん、

数秒の“伸び”で劇的に

体調が変わるわけではありません。

それでも、

毎日の積み重ねによって

「身体を整える」という

小さな安心感が芽生え、

心のゆとりにも

繋がっているように思います。

私にとって朝の“伸び”は、

健康法というよりも、

1日のリズムを整える

入口のような存在に

なっています。

もしみなさまの中で、

朝の時間をより心地よく

迎えたいと感じている方が

いらっしゃったら、

まずは目覚めの“伸び”から

始めてみてはいかがでしょうか。

Romy

backnumber

01_東京からglobeに優しくなれる記事をお届け

02_私のしている“小さなエコ活動”

03_“蕎麦派生活”のすすめ

04_この春はエコな“チャリ”で健康づくりをはじめよう

05_私が癒しを求めてチャレンジした“ソロ行動”とは?

06_とある日の大きな発見

07_自然を守るために私たちが出来ること

08_私の“グルグル思考”を止める方法

09_私が健康のために食べ始めたモノ

10_私たちが気軽にできる地球温暖化防止対策を紹介

11_エコバッグを活用する時に意識して欲しいコト

12_私が環境への負荷を減らすためにした行動改革

13_私が心を健康に保つために必要な〇〇の力

14_心の調子を整えるために始めた小さな練習

15_私の身体を労わる食べ方の工夫

16_心と身体の不調を遠ざける私の小さな心掛け

17_自分を労わるために始めた“1日1杯”の新習慣

18_疲れがとれない日の私なりのリセット法19_心地よく眠るための心と身体のほぐし方

20_よく眠るために私が見直した夜時間

21_気持ちがざわつくときに私がしている簡単な対処法

22_私が思い切って始めた“不調な日”のセルフケア

23_夏の“冷え”に気づいて変わった体調管理の意識

24_夏の疲れのサインに気づいて私が変えた小さなアクション

25_祝!globe 30周年

26_自分を大切にするために私がした選択

27_暑い季節を元気に過ごすための飲み方

28_あることをやめて気づいた心の変化

29_私が健康のために始めた小さな取り組み

30_一日を心地よくスタートするために私が続けている実践

31_私が続けている健やかな暮らしへの一歩

みなさん、こんにちは!

ももい接骨院・整体院の百井和浩です!

我が家の息子が夏休みの宿題、読書感想文で代表に選ばれました。

どんな本を選んで、どんな事を書いたのか全く知りませんでしたが、読ませてもらうと、獣医さんの本を読んで動物福祉を考えたいと言うものでした。

これは私達人間の健康にもつながる問題で、安価で販売するために大量生産された加工肉の畜産現場では可哀想と感じる事も多く、海外の食肉では様々な薬品の投与を受けて作られたお肉がある事も事実です。

畜産業に従事し朝早くから愛情を持って育てていらっしゃる業者さんもいらっしゃいます。

この可哀想な現実を生んでいるのは大量生産大量消費を求めてしまう自分自身なんだと思いました。

丁寧に愛情もって生産されたお肉を適切な価格で少しだけ購入し大切に頂く。

利益や安さというものから離れて、今一度自分の食べているものがどうやって生産されているか考える事が健康につながるのではないかなと考えさせられました。

一生懸命畜産に取り組んでいらっしゃる方に感謝して、命を大切に頂こうと思います。

最後まで読んでくださりありがとうございます!

こんにちは。

山口県山口市の 自律神経専門整体 GREEN です。

毎週日曜日にブログを更新しています。

今回は、澤 円さんの著書『あたりまえを疑え。』を読み、私自身の経験と重ねて感じたことをシェアしていきます。

本書のテーマは「常識に縛られない生き方」です。

「いい大学に入れば安定した就職ができる」「転職は35歳まで」「60歳で定年」…。こうした“あたりまえ”は社会の中で語られる一種のルールですが、それが自分の人生に本当に必要なのかどうかは、誰も教えてくれません。澤さんは「その思い込みを疑うところから一歩前に進める」と言われています。

整体院を運営していても、この“あたりまえ”は日常に多く潜んでいます。例えば、「整体は腰が痛いときに行くもの」という固定観念。実際には、自律神経の乱れや睡眠の質の低下、ストレスケアなど、多くの方が抱える不調に整体は役立ちます。しかし、その“あたりまえ”を疑わないと、症状が悪化するまで来院されない方が多いのです。私は、もっと早い段階から「体の声に耳を傾ける」という考え方を広めたいと思っています。

澤さんは「人の命は有限であり、残り時間を増やすことはできない」とも書かれています。

これは樺沢紫苑先生の『神・時間術』にも共通する考えで、「時間こそ最大の資産である」という視点です。

整体の現場でも、「体の不調に悩み続けて気づけば数年経っていた」という方に出会います。症状が進んでからでは回復に時間がかかります。だからこそ、「どうすればもっと早く行動できるか?」を常に考えることが大切だと感じます。私自身も、毎日の予定を早めに組み立て、メールで済むやりとりは極力メールで行うなど、時間を意識的に守るようにしています。

さらに印象に残ったのは、「考えるためのフェーズ」を3段階で示している点です。

①一人で考えを熟成する

②多様な人とディスカッションする

③信頼できる相手に話しながら検証する

私も整体を通して、多くのお客様と会話しますが、症状改善のヒントは“対話の中”で生まれることが少なくありません。一人で考えていた時には気づかなかった解決策が、相手の言葉をきっかけに見えてくるのです。だからこそ、私は施術を単なる身体の調整ではなく「対話の場」として大切にしています。

また、時間の使い方の例として「1時間借りていたけど45分で終わったから、15分返すね」という言葉も紹介されていました。日本社会は“決められた時間を使い切る”ことに価値を置きがちですが、本当に大切なのは「必要な時間だけ使う」こと。整体でも、必要以上に長く施術すれば良いというものではありません。むしろ、体にとって最適な刺激量を見極め、シンプルに整えることが効果につながります。

私自身が日常で心がけているのは、「未来志向の会話」です。

飲み会や雑談でも、過去の愚痴ばかりになる場ではなく、「これからどうしていきたいか」を話せる人と時間を過ごすようにしています。未来について語ることで、自然と行動も前向きになり、時間を有効に使えるからです。整体に通われる方も、これからの体づくりや生活改善を一緒に考えることで、モチベーションが上がりやすいと感じます。

そしてもう一つ大切だと感じたのが「肩書に縛られないこと」。

会社から与えられた役職や社会的評価は一時的なものに過ぎません。整体師として活動する中でも「自分はどう生きたいか」「何を表現したいか」を大切にしています。働くとは自己犠牲ではなく、自己実現のプロセスなのだと実感します。

『あたりまえを疑え。』を読み進めながら、「常識に縛られず、自分の頭で考え、未来に時間を投資すること」が人生をより豊かにするというメッセージを強く受け取りました。

整体という場もまさにその実践の場です。

「体が痛くなったら行くもの」というあたりまえを疑い、「今の自分をより良くするために行く場所」と考えていただければ、きっと人生の質は大きく変わります。

時間は有限。だからこそ、一歩を踏み出すタイミングは“今”なのだと思います。

👉 あとで読み返した時に役立つように、まとめておきます。

あたりまえ=思い込みを疑うことから始める

時間は有限、もっとも大切な資産

一人→対話→検証という思考の流れ

肩書に縛られず、自己実現のために働く

未来志向で時間を使う

●過去の記事

No.1 自己紹介

No.2 自律神経を整える呼吸法について

No.3 発達障がいをもつ親御さんへのサポートについて

No.4 睡眠の質について

No.5 心も体も喜ぶ!山口県防府市の小さなお昼ごはんの店「和か」の魅力

No.6 頭痛について

No.7 大人の発達障害について

No.8 慢性副鼻腔炎について

No.9 積み重ねた信念が現実化する

No.10 目に見えない「気」というものについて

No.11 女性のうつ病について

No.12 血流がすべて解決する

No.13 トレーニングの考え方

No.14 ストレス解消法について

No.15 栄養学について

No.16 心を掃除する

No.17 リーダーの禅語

No.18 夢見る小学校

No.19 ブレインプログラミング

No.20 神ストレッチ

No.21 あした死ぬかもよ?

No.22 あなたはあなたが使っている言葉でできている

No.23 『右脳の教科書』から学んだこと 〜利き手と脳の使い方〜

No.24 『教える技術』を読んで感じたこと 〜伝えることの本質とは?〜

No.25 「気づかれない気づかい」こそ、本物 〜ANAの気づかいから学んだこと〜

No.26 『整体入門』を読んで気づいた、からだと“気”の深いつながり

No.27 風邪は“体のお掃除”? ― 野口晴哉『風邪の効用』から学ぶ自然の力

No.28 体癖を知ると見えてくる、自分らしさと健康

No.29 毎年の出雲大社参拝〜縁結びの神様に感謝と願いを〜

No.30 『強運脳』を読んで感じたことと日常での実践

No.31 「幸せも健康も“今この瞬間”から―茂木健一郎さんの本から学んだこと」

No.32 『神・時間術』から学んだ、私が体調を崩して気づいた時間の使い方

No.33 「あたりまえを疑う。時間を味方にする生き方」

No.34 ワークライフバランスより大事なこと|『後悔しない生き方』と私の学び

No.35 成長し続ける人だけが見られる景色

No.36 食を正せば、体も心も整う — 昔ながらの知恵に学ぶ「自然のリズム」

No.37 食べることは、未来への最高の“投資”

No.38 「いつものパンがあなたを殺す」から学ぶ ― 脳と腸を守る食の話 ―

No.39 『成功者がしている100の習慣』に触れて気づいた、心と人生の整え方

こんにちは!

土曜日担当、心理学をベースに【心】についてお伝えしているLuna(ルナ)です☺︎

🌏🌱

今回は、いかにも釣りタイトルっぽいですが😂

人生の可能性を

「バタフライエフェクト」

と

「熊手」

の視点で書いてみたいと思います💡

<バタフライエフェクト🦋>

「バタフライエフェクト」とは、chatGPT先生のかんたん解説によるとこう↓です。

ーーーーー

1972年に気象学者のエドワード・ローレンツが提唱した概念で

「ブラジルでの一匹のチョウの羽ばたきが、テキサスで竜巻を起こすかもしれない」

というカオス理論の一部。

ーーーーー

私たちの人生でいうと、

「ほんっっっの小さな出来事が、未来を大きく変えることがある」

という話に例えられます。

✔️一冊の本がきっかけで人生観が変わり、著者のもとで働くことになった📗

✔️電車に乗り遅れたら同級生と遭遇し、意気投合して結婚することになった💍

‥みたいなドラマティックな話を聞くことがありますよね。

そこまでじゃなくても、

✔️たまたま周り道をしたら捨て猫に出会い、保護して溺愛🐈

こんな風に、いつもと違う行動が思いもよらない人生につながることがあります。

<人生は熊手?>

ヒュー・エヴェレットの「多世界解釈」という概念があります。

こちらもchatGPT先生にかんたん解説をお願いしました↓

ーーーーー

一言で言うと:

「量子の選択は“どれか1つ”じゃなくて、“全部”起こっている」

観測や選択のたびに、宇宙が分かれていくという考え方です。

ーーーーー

これを私なりの理解で説明すると、熊手のイメージです😂🧹

⚫︎かき寄せ部分:未来

⚫︎繋ぎ目:今

⚫︎柄の部分:過去

…………………

「未来」はひとつに決まっておらず

可能性は複数存在していて

その中からどれを選ぶかを「今」決める。

決めると「今」が「過去」になる。

…………………

(例)

フルーツを食べたい!と思ったとして

みかん・ぶどう・キウイ・バナナ・ドリアン‥いろんな選択肢の中からひとつに決めて食べたら、決めた時点で選択肢は過去のものになる🔙

・

そして、かき寄せ部分の一本一本は、実は次の熊手の柄の部分で、さらに次の選択肢が複数存在していて‥

とうように、人生は熊手の連続(?)で

私たちは複数ある未来の可能性から、常にどれかを選んでいるというイメージです。

<熊手✖️バタフライエフェクト=♾️>

多世界解釈をもとに未来が無限に存在しているとしたら、一度きりの人生、自分の可能性を秘めておくのはもったいないですよね!

…………………

⚫︎なんとなく昨日と同じ選択をしていたら、今の延長線上の未来

⚫︎何かひとつでも新しい行動をしたら、新しい未来

⚫︎勇気を出して具体的なアクションを起こしたら、想像もつかない未来

…………………

になるということ✨

意図的に昨日と違う行動をすることで未来は変化し、

たとえその行動が、ほんっっっの小さな出来事だとしても、未来の理想に近づく一歩だとしたら‥

どんなバタフライエフェクトが起こるかわかりません✨!

言葉を変える・食べ物を変える・通勤路を変える・着る服を変えるなどなど、小さな一歩はたくさんありそうです。

運命的でドラマティックなエピソードは、自分で創造できるのかもしれませんね💎

🔸理想についての過去記事はこちら🔸

・

ちなみに、健康生活の良からぬイメージで例えると

▪︎今、目の前のお菓子を食べるか食べないか‥🍘

▪︎コンビニの誘惑に勝つか負けるか‥🍬

▪︎珍しく気分が乗って、ウォーキング♪‥の前にストレッチをするかしないか‥🤾♂️

などの小さな選択が、おかしなバタフライエフェクトを起こさぬよう、気をつけた方がいいかもしれません😂。。

<まとめ>

✅小さな行動が、未来に大きく影響することがある

✅未来は無数に存在していて、自分で選ぶことができる

✅目の前の選択に意図を持って

行動の変化を積み重ねると‥

想像もつかない未来が待っているかも❣️

よかったら、バタフライエフェクトと熊手の掛け合わせを人生に活かしてみてくださいね◎

〜ここからお知らせタイム〜

良きバタフライエフェクトを起こすために、脳と心の状態を整えておくことはとっても大切です✨

”心のスタート地点”が違うと、熊手のかき寄せ部分が理想に近づきやすくなりますよ💪

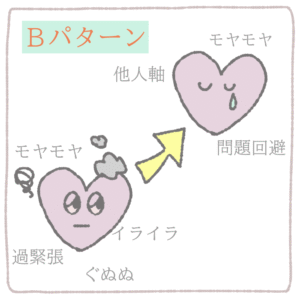

心のスタート地点の例⇩

私と一緒に、Aパターンの人生を創造しませんか?

ご興味がある方はこちらをチェック👀

⇩⇩

脳と心を整えるオンラインプログラム

・

今回もお読みいただき、ありがとうございました^^

Luna☺︎

_________________

バックナンバーは自己紹介ページの下にまとめています💁

毎度、落合商店です。

今週も落合商店独自の目線で街や物事を見る『OCHIEYE’S PRESS』をアップします。

日本からハワイに飛んだ餃子がある。

静岡濱松、『遠州酒場の濱松たんと。』

浜松餃子をメインメニューにした居酒屋で

浜松を拠点にしながらも、ハワイにも展開している。

私はまだ、たんとへ行ったことがない。

なぜたんとを知ったのかというと…

今から約12年前。

radikoで静岡県のFM局『K-mix』の番組を朝から昼過ぎまで毎日

営業車の中で聴いていた。

毎週火曜日だったか、番組内でたんとの代表である『山田マスター』がコーナーを持っていた。

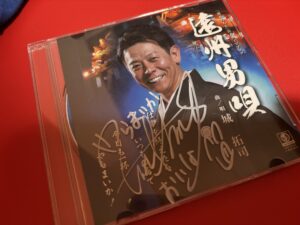

▲山田マスター CDはラジオ番組にメッセージを送りプレゼントで送って頂いたもの。

実は山田マスター、ミュージシャンとしてスターになりたかったらしく

今はたんとを経営しながらCDを出している。

「遠州酒場の濱松たんと~♪」と山田マスターの歌が流れ登場し、

「やらまいか~(遠州弁で「やってやろうじゃないか」という意味)」という掛け声と共に

毎回軽妙なトークを繰り広げた。

山田マスターオリジナルの料理レシピが紹介され、中でも斬新だったのが

ユンケルで作る油淋鶏、その名も『ユンケ淋鶏』だった。

(実際に作って食べたら驚くほどに美味かった)

私はラジオを聴いていたというのもあり、「面白い、エンターテイナー、そして料理を作るアーティスト」であると勝手に想像し、お会いしたこともない山田マスターの様な生き方に憧れを持っていた。

毎日聴いていたラジオ番組も最終回を迎え、暫くは山田マスターの事が記憶から薄れていた頃。

油淋鶏を食べていてあのユンケ淋鶏を思い出した。

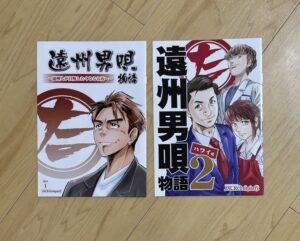

何気なく『濱松たんと』を検索しInstagramを見てると、漫画があることを知った。

▲漫画『遠州男唄物語』

何か心に覚えがあるな… 。

そうだ、世界の山ちゃんの漫画だ!

この漫画で創業者の山本重雄氏に衝撃を受けた。

しかし、この本で知った時には既に他界されており、お会いすることは叶わないことを知る。

何か世界の山ちゃん、山本重雄氏に通じる雰囲気がありそうだと思い漫画を取りよせた。

(実際には店頭で配布しているのだそう)

そして裏表紙を見ると、山田マスター主演のドラマや、頂いたCDとはジャンルが違う歌を『ジャッキー山田』という

名前でサンバをリリースしていた。

凄いバイタリティだ。

2冊とも10ページ構成で読みやすく、よくこのページ数でまとめられているなと。

少ないページ数でいかに読者に伝えるかの構成が凄い、無駄がない。

(私の書く記事やブログは無駄が多い…)

遠州男唄物語の中から伝わってきたこと。

山田マスターはやはり私がラジオから感じ取っていた通りの人なのではないか。

それに加えたんとで働く人たちや浜松のことを考えた「経営者」ということを気づいた。

歌を歌う、面白いことをする。

これはただ単に奇をてらった「目立つが勝ち」という戦略ではない。

たんとで働く、更に言えば飲食業界で働く人たちを輝かせるためのステージを作るために

やっているのだと思った。

そして遠州の旨いもの、遠州人の誇りを世の中に広めるため。

そしてその中の少しの割合でも、山田マスターの「スターになりたかった」という夢のためもあると思う。

いや、あってほしい。

どんな形であれ、夢を実現させるということは素晴らしく、多くの方に希望を与えることになる。

(因みに世界の山ちゃんにも社歌がある。やはり似ている。)

このブログを書きながら思った。

たんとの餃子を食べてみたい。

巷には餃子が溢れかえっている。

どこの餃子も不味くはないが、正直「これ!」と言ったものは少ないように思う。

溢れかえっている=大衆化。

こんな熱い想いをもった方が作る餃子だ。

絶対に旨いに決まっている。

しかし、それ以上に山田マスターにお会いしたいのだと。

世界の山ちゃん、山本重雄氏にお会いすることは叶わない。

自分自身が「この人の生き方、考え方に憧れ共感する」という方には会いたい、実際に話を聞きたい。

その影響を話を聞いて確かなものにしたい。

会えるうちに。

山本重雄氏や山田マスターのような生き方、考え方に憧れ共感するということは

私自身まだそのレベルに到底達していないが、おこがましくも同じ感性を持っていると思う。

これは誇らしく光栄なことだ。

早く追いつき、人生を終える頃には追い抜いていたいとも思える。

1年以内に福岡から浜松へ必ずたんとへ行くと決めた。

静岡県近隣の方は是非とも行ってみてほしい。

そして先日、濱松たんとがめでたくハワイ2号店がオープンしたとのこと。

画像

おめでとうございます。

浜松、ハワイだけにとどまらず、福岡にも

遠州の旨いもの、遠州人の誇りを広めるために出店をしてほしい。

目標ができた。

・まずは今日から1年以内にたんとへ行く。

・山田マスターにお会いする。

・福岡へ誘致する。

・人生を終える頃には超えていたい。

具体的な目標ができると日々の、いや、数時間、数分、数秒にやる気が出るものだ。

よし、皆さん!

「今日も、やらまいか~!!!」

「おいしょ~!!!」

▲餃子100個盛り!もちろん100個盛り以外もあります。

浜松たんと

Instagram:https://www.instagram.com/hamamatsu_tanto/

OCHIEYE’S PRESS BUCK NUMBER

No.1鳥飼八幡宮

No.20聞きたくないけど知っておきたいこと。誰もが嫌なあの害虫対策を始めよう。

No.22Tokyo illegal street art.

No.27鳥飼八幡宮古着祭りナイトマーケットビアガーデン真夏の夜の夢

こんばんは!Aiaiです。

私は奈良で生パスタ専門店REALEというお店をやってますが、

「健康」をテーマにしている料理を提供しているので

お客様の食生活に関してアドバイスさせていただくことも多いです。

現代は情報が溢れているので

〇〇は身体に良い!

〇〇をすると健康的!

という情報がありすぎて

何が良いのか分からなくなってしまう方も多いのではないかと思います。

そんな時に何を信じたらよいのでしょう?

有名な芸能人がお勧めしているもの?

お友達が「私が使って良かったから!」と勧めてくれたもの?

テレビで良いって言ってたもの?

それにチャレンジしてみるのは良いのですが、

最後の最後は自分の身体の声を信じてあげてくださいね♪

他の誰かの身体にとって効果があったもの、良かったものが

貴方の身体にも合うとは限りません。

これはめっちゃ私の身体に合ってる!のか、

なんか身体に合わない感じ・・・なのか、

判断できるのは貴女だけです!

貴方の身体が発した小さなの声をしっかり聴いてあげてくださいね♪

Ciao~