© MARC PANTHER. All Rights Reserved.

こんにちは、整体師YOKOです! PC作業に集中しているふとした瞬間、 「あ、いま奥歯に力が入ってる……

すっかりお正月気分が抜けた2月ですけど… 2月4日前後の「立春(節入り)」は、太陽の運行(自然のリズ……

叶うかどうかを願っている時よりも、 「そうなるよね」と当たり前に思えている時のほうが、 現実はずっと……

みなさま、いかがお過ごしですか? 日曜日の担当をさせて頂いています “東京生まれ東京育ち”のRomy……

こんにちは! 土曜日担当、心理学をベースに【脳と心】についてお伝えしているLunaです☺︎ ……

整体師として感じる「人生は後払いできない」という現実 ―『DIE WITH ZERO』が身体から教え……

金曜日のブログ担当 粋な女子道 稲垣沙織です。 このブログでは、「美しい地球を伝え残そう」をテー……

早いもので一月ももう月末ですね。 こんにちはみゅんです。 まだまだ新しい仕事と新しい職場と新しい日々……

こんにちは。Aiaiです。 最近グルテンフリーを心がけてます♪ という方が 私の周りでも増えてきまし……

こんにちは!!BARBIE JAPAN♡です。 ……

こんにちは、整体師YOKOです!

PC作業に集中しているふとした瞬間、

「あ、いま奥歯に力が入ってる!」と気づくことはありませんか?

実は「食いしばり」は肩こりや頭痛、さらには顔のたるみの大きな原因。

今回は、デスクに座ったまま30秒でできる、食いしばり防止セルフケアをご紹介します。

私たちは集中すると、無意識に上下の歯を接触させてしまう癖があります。これをTCH(歯列接触癖)と呼びます。

本来、リラックスしている時の上下の歯の間には1〜3mmの隙間があるのが正常。でも、PC作業で前のめり(猫背)になると、顎に負担がかかり、ついギュッと噛み締めてしまうんです。

☆休憩なしでOK!即効セルフケア3選

「あ、噛んでる」と気づいたその瞬間に、以下の3つを試してみてください。

1. 「あ・い・う・べ」呼吸法

口を大きく動かすことで、こわばった表情筋をリセットします。

2. 側頭筋(こめかみ)ほぐし

食いしばる時に使う筋肉は、耳の上までつながっています。

3. 「舌の位置」の定位置確認

実は、正しい舌の位置を知るだけで食いしばりは防げます。

仕事中にもできるのでぜひやってみてくださいね!

それでは今日も素敵な1日を過ごしましょう!

すっかりお正月気分が抜けた2月ですけど…

2月4日前後の「立春(節入り)」は、太陽の運行(自然のリズム)を基準にした“年の切り替わり点”なのです。(2026年の節入りは、2月4日の05:02)

節入りは自然の暦の、魂の年越しと新年のスタート…、グレートリセットの時なのです。

☘️太陽暦・自然暦🍀

東洋思想・東洋医学・占術の世界においては

月ではなく「太陽の動き」つまり

太陽暦(自然暦)を基準にします。

地球が太陽の周りを一周する

太陽の位置が15度進むごとに「節」が切り替わる

その最初が 立春(太陽黄経315度)なのです。

つまり立春・節入りは、

1年のエネルギーが切り替わる起点なのです。

元旦にはよく

「今年の運気・運勢は…?」

などが話題になりますが

私たちは、2月4日前後の節入りの日から

運気が切り替わると考えます。

🍀魂の年越し🍀

東洋では一年を

二十四節気(にじゅうしせっき)で区切ります。

この流れの中で

「立春」は二十四節気のスタートの節気です。

暦の上で春になりますが

「まだ寒いのに春?」

ってイメージがあるかと思いますが

目に見えないエネルギーの春が始まる日です。

古い文献や口承では、

「立春に大病が好転した」

「節入りを境に人が変わった」

という記録も散見されています。

(エビデンスに基づく話ではありません)

色々なエネルギーが切り替わる特別な時です。

🍀火を灯し未来を見る日🍀

日本では2月3日頃には節分の行事が行われますが

世界各地でも特別な行事が行われます。

(2026年の我が国の節分の日は2月3日です。節分の日付はその年の立春の影響を受けて変動する為です)

▶中国|春節(旧正月)

立春前後の新年 爆竹・赤色が象徴で、掃除・借金整理など

「邪を追い、新年の気を迎える」ための行事

▶インド|ヴァサント・パンチャミ

立春頃に行われる春の祭り

黄色を身につけ、学問と再生を祈る

黄色は太陽・知性・成長の色

▶ヨーロッパ|キャンドルマス(聖燭祭)

2月2日 冬の終わりと光の復活を祝う

ロウソクを灯す儀式

太陽の復活を「光」で象徴

▶ケルト文化|インボルク

2月初旬 冬の女神から春への移行

火と水の浄化儀礼

陰から陽への転換を自然神話として表現

▲AIイメージ画像です

なんとなく

「厄を祓い・新しい流れを迎える」

という共通点があります。

文化も宗教も違うのに、

人類は同じ時期に「切り替え」を祝ってきたんですね。

すごくないですか?

それは

自然(太陽)の変化を感じ取っていたということではないでしょうか。

🍀立春前にモノが壊れたら🍀

民間伝承の話ですが、立春(節入り)前に

・茶碗などが割れる

・家電や道具が急に壊れる

・長年使った物を落とす

などの出来事は

「身代わり」「厄落とし」

と受け取る文化がありました。

あまり嬉しいことではありませんが…

「役目を終えた」と感謝して手放す

のが吉とされています。

無理やりなポジティブ変換は弊害を生みますが

心の陰陽のセンタリングのきっかけにしてみてはいかがでしょう。

🍀厄を祓い新しい流れを🍀

古来、日本では

節入りの夜から立春の朝は

「境界が最も不安定になる」と考えられていました。

人の世と異界の境がゆるむ

だからこそ鬼(災厄・病・穢れ)が現れる

だからこそ、意識により結界も強くなる

と考えていました。陰陽ですね。

古来より厄払いや結界を貼る行事が行われてきました。

▶ 節分(せつぶん)

鬼すなわち前年の邪気・病・災いを

豆をまく・穀霊で邪を祓う行事です。

▶追儺(ついな)・追儺式

平安時代の宮中行事で

方相氏(ほうそうし)が鬼を追い払う

国家レベルの厄祓いの行事です。

▶立春大吉

禅寺・民間で貼られるお札です。

一般家庭でも貼っておられるのを見ますよね。

「立春大吉」という文字は

縦書きにすると左右対称

シンメトリーです。

これは、鬼が入っても

「まだ立春前」と勘違いして出ていく

という発想からきています。

ちょっとコミカルですよね。

🍀やってはいけないこと🍀

節入り(立春)の日には古来より

慎むべきとされる行動があります。

迷信ぽいですが、

気の流れを乱さない生活の知恵だと思うのです。

ホントはジャーナリングなどで毎日やりたいことですね。

▶ケンカ・怒り・悪口

節入りの日に強い感情を出すと

その一年の気分傾向になりやすいと考えられました。

怒鳴る、人を責める、恨み言・愚痴の連発

などはやめましょう

▶衝動的に大きな決断をする

節入りは運気の流れが不安定なため

衝動的な決断はブレやすいとされます。

感情的な退職・別れ話

大きな契約の即断

投資の勢い買い

などは控えましょう。

※脳の前頭前野で冷静に考えた上での決断は問題なしです

▶不摂生・暴飲暴食

東洋医学では、節入りは自律神経の切り替え期。

ここで胃腸に負担をかけると

春の不調につながるとされています。

深酒、夜更かし、食べ過ぎ

などは控えましょう

↓ ↓

詳しくは「vol48.健康は胃から」ご参照ください

▶古い物への執着

節入りは更新すべき日です。

壊れた物・使わない物を持ち続けると

気が停滞すると考えられました。

壊れた物の放置

不要品の溜め込み

合わない人間関係への固執

はやめて手放しましょう

▶嘘・ごまかし

節入りは一年の気の初期設定日

この日に不誠実な行動をすると

信用と運に影響すると言われます。

小さな嘘、約束破り、ごまかし対応

はしないようにしましょう。

立春(節入り)の日には

✅ 穏やかに過ごす

✅ 身の回りを整える

✅ 感謝を伝える

✅ 静かな目標設定

✅ 早めに寝る

などを意識のフォーカスにしてはいかがでしょうか?

🍀バックナンバー🍀

薬学部の大学で学生さんにお伝えしている内容です。

よろしかったらご覧ください!

vol.1 すてちゃうあるものが神生薬

vol.2 月火水木金土日どう生きる?

vol.3 春はゆるふわ2000年前の教え

vol.4 サウナで整わない人「汗と気」

vol.5 酢豚食べる?麻婆豆腐食べる?

vol.6 葛根湯はゴリマッチョ

vol.7 水2ℓ飲む?「水毒」

vol.8 不眠の漢方朝大丈夫?

vol.9 アパレルは薬?

Vol.10 知ってる?漢方の神様

vol.11 オーガニックお野菜

vol.12 夏は自信満々

vol.13 2千年前の労働注意

vol.14 ありがとうミカン

vol.15 玄米アイディア

vol.16 現代人は頭熱足寒

vol.17 気候とココロ

vol.18 梅雨が育てるメタボ

vol.19 皮膚は内蔵の鏡

vol.20 漢方の矛盾?

vol.21 体内の火と水

vol.22 万病のもと瘀血

vol.23 2千年前の格付け

vol.24 ワンワンの呼吸

vol.25 舌ストロー呼吸法

vol.26 宇宙の神秘?陰陽太極図

vol.27 あなたは人間脳?動物脳?

vol.28 秋は焦らず

vol.29 秋は白

vol.30 重陽の節句

vol.31 短期指向?長期指向?

vol.32 重陽の日秋分

vol.33 アーシングのススメ

vol.34 知ってると出来るの差

vol.35 カラダの結露にご用心

vol.36 胃を大切にする土用

vol.37 必ず陰陽に分かれる

vol.38 レストランはじめます

vol.39 冬はひきこもって

vol.40 未知との遭遇

vol.41 体内ストーブの働き

vol.42 若さは早めに

vol.43 知ってる?このポーズ

vol.44 温泉の十徳

vol.45 陰極まる冬至

vol.46 高校生さんと陳皮づくり

vol.47 水面下の炎の2026年

vol.48 健康は胃から

vol.49 シナモンは漢方か?

vol.50 病は縮んで起こる

☘️プロフィール☘️

1968年生まれ 佐賀県伊万里市出身 くすきの杜代表. 漢方薬剤師。

Oriental Life Counselor(四柱推命/行動生態運命学/香港)

薬科大学薬学部非常勤講師

私の人生のミッションは人間の多様性に触れ世の中の陰陽バランスを探求することです。

そして毎月100名様の漢方相談の経験から東洋医学の面白さ楽しさを伝えます!

漢方薬剤師@ともや でした!

佐賀県伊万里市/暮らしと漢方のテーマパーク/くすきの杜

↓ ↓ いいねボタン押していただけたら励みになります。

叶うかどうかを願っている時よりも、

「そうなるよね」と当たり前に思えている時のほうが、

現実はずっとスムーズに動いている

で、叶っても叶わなくても

どっちでも良い

と心底思えたときに

現実は動き出す🩵

体と意識で人生変える

意識改革コーチこづゑです☺️✨

今日のお話しは

スピリチュアルな話というより

体感のお話しです。

⸻

🔸アクセルとブレーキを同時に踏んでいないか?

ここにズレが生じます。

理想では

「こうなりたい」「こうありたい」

と思っている。

でも軀の感覚は

「いや、無理でしょ」

「私にはまだ早い」

とブレーキを踏んでいる。。

この状態は、

アクセルとブレーキを同時に

踏み続けているのと同じ。

エネルギーは消耗し

前に進んでいるようで進まない💦

だから大事なのは!

目標設定をしたら

そこに

「体感の一致」があるかどうか。

自分の内側が

“もうそうなってる前提”で

軀の感覚に喜びがあるかどうか。

⸻

サロンを始めた時

私は「疑う暇」がなかった。

サロンをやると決めた時、

うまくいかなかったらどうしよう…

という不安がゼロだったかと言えば、

正直ゼロではありません。

が

それ以上に強かったのが

「やる」

「そうなる」

という淡々とした〝当たり前〟感覚でした。

成功するかどうかを考える隙間すらなく

ただ自然に、そこへ向かって動いていた。

振り返ると、

この“疑わない静けさ”が

一番の推進力だったと感じています。

⸻

なぜ私は「地味な本質」を

伝え続けているのか。

私はこれまで、

東洋医学、望診法、ホルモン免疫栄養学、食、ファスティング、料理、解剖学、生化学、嗅覚…

本当にいろんなことを学んできました。

その中で体感したのは、

本質ほど、地味。コツコツ。

派手な魔法はない。

一時的に調子が

良くなる方法はあっても

長期的に体と人生を底上げするものは、

結局「積み重ね」でした。

それでも私が、

伝わりにくい地味なことを

あえて伝え続けているのは、

いっときの誤魔化しじゃなく

その人の“繋がる未来”を良くしたいから。

一時しのぎではなく、

人生丸ごと底上げしたいから。

これはもう、性質です。

人生まるっと底上げするのは

自分と向き合い、軀感覚を磨くこと⭐︎

あなたの軀は今なんて言ってる?

◽️ホームページ

https://www.instagram.com/kojuju15/

https://stand.fm/channels/60c99249fa2e548a3c91b900

https://www.lbv.co.jp/cv.htm?d=yy8k

【資格】

□ ホルモン免疫栄養カウンセラー

□ 望診法指導士ベーシック

□ アンダーライトヨガスクールT T2

□ マタニティー.産後ヨガインストラクター

□ NARD JAPAN アロマインストラクター

□ NARD JAPAN アロマセラピスト

□ マタニティー.産後アロマセラピスト

□JAMHAハーバルセラピスト

みなさま、いかがお過ごしですか?

日曜日の担当をさせて頂いています

“東京生まれ東京育ち”のRomyと申します。

突然ですが、

みなさまは誰かと一緒に

ご飯を食べる時間を、

どんなものだと感じていますか?

栄養をとるための行為、

空腹を満たすための時間。

以前の私は、

食事をどちらかというと

そんなふうに捉えていました。

体調や気分が安定しない時期が

続いたある頃、

私はひとりで食事を

済ませることが増えていました。

誰かと予定を合わせる元気がなく、

静かに過ごすことを

優先していたのです。

それ自体は

悪いことではありませんでしたが、

気づけば食事の時間がどこか味気なく、

食べ終わっても

満たされない感覚が残ることがありました。

そんな中、

久しぶりに人と

ご飯を食べる機会がありました。

特別な話をしたわけでも、

豪華な食事だったわけでも

ありません。

ただ同じものを食べながら、

同じ時間を過ごしただけ。

それなのに、

食後の身体と気持ちが、

いつもより少し軽く

感じられたのです。

誰かと一緒に食べると、

自然と食べるペースが整い、

よく噛むようになります。

会話があることで緊張がほぐれ、

身体も「安心していい」と

受け取っているように感じました。

食事は栄養だけでなく、

安心感やリズムも

一緒に取り込む時間なのかもしれません。

健康というと、

食べる内容や量ばかりに

目が向きがちですが、

「どんな環境で食べているか」も、

身体には大きく影響しているのだと

思います。

また、

人と食事をする時間は、

「今日はちゃんと食べていい」と

自分に許可を出す

きっかけにもなります。

忙しさや気疲れで

食事を後回しにしてしまう

日々の中で、

誰かと約束をすることが、

身体を大切に扱うための

支えになることもあるのだと感じています。

人とご飯を食べる時間は、

心をゆるめ、

自律神経を落ち着かせる

助けにもなっている。

そう考えるようになりました。

健康は、

食事内容だけで決まるものではなく、

心と身体が安心できる

状態であるかどうかも、

大切な要素なのだと思います。

もちろん、

無理に誰かと食べる必要は

ありません。

でも、

誰かと同じ食卓を囲める日は、

それだけで身体を整える要素が

ひとつ増える。

今の私は、そう受け止めています。

もしみなさまの中に、

最近ひとりで食事をすることが多く、

なんとなく疲れが抜けにくいと

感じている方がいらっしゃったら、

たまには誰かと

ご飯を食べる時間を作ってみては

いかがでしょうか?

Romy

backnumber

01_東京からglobeに優しくなれる記事をお届け

02_私のしている“小さなエコ活動”

03_“蕎麦派生活”のすすめ

04_この春はエコな“チャリ”で健康づくりをはじめよう

05_私が癒しを求めてチャレンジした“ソロ行動”とは?

06_とある日の大きな発見

07_自然を守るために私たちが出来ること

08_私の“グルグル思考”を止める方法

09_私が健康のために食べ始めたモノ

10_私たちが気軽にできる地球温暖化防止対策を紹介

11_エコバッグを活用する時に意識して欲しいコト

12_私が環境への負荷を減らすためにした行動改革

13_私が心を健康に保つために必要な〇〇の力

14_心の調子を整えるために始めた小さな練習

15_私の身体を労わる食べ方の工夫

16_心と身体の不調を遠ざける私の小さな心掛け

17_自分を労わるために始めた“1日1杯”の新習慣

18_疲れがとれない日の私なりのリセット法19_心地よく眠るための心と身体のほぐし方

20_よく眠るために私が見直した夜時間

21_気持ちがざわつくときに私がしている簡単な対処法

22_私が思い切って始めた“不調な日”のセルフケア

23_夏の“冷え”に気づいて変わった体調管理の意識

24_夏の疲れのサインに気づいて私が変えた小さなアクション

25_祝!globe 30周年

26_自分を大切にするために私がした選択

27_暑い季節を元気に過ごすための飲み方

28_あることをやめて気づいた心の変化

29_私が健康のために始めた小さな取り組み

30_一日を心地よくスタートするために私が続けている実践

31_私が続けている健やかな暮らしへの一歩

32_私の1日を整える朝の始め方

33_私が健康のために新しく意識し始めた身体の整え方

34_私が最近始めた短時間でできる簡単ケア

35_この秋に私が始めたぬくもりのある暮らし

36_私が秋の夜に始めた自分をいたわる温めタイム

37_私が見つけた“今日”を手放す小さな儀式

38_私が最近大切にしている感謝を感じる夜

39_私が実践している不安な夜の寄り添い方

40_私が気づいたゆっくり歩く日の心地よさ

41_私が大切にしている疲れをためない肩まわりケア

42_私が実感した疲れを軽くする“姿勢リセット”

43_私が意識している眠る前の心の切り替え

44_私が心を守るためにした小さな決断

45_私が少し楽になれた心が弱る日の考え方

46_私が別れを受け止めるために休んだ日

47_私が身体を整えるために取り入れた一杯の〇〇

48_私が不調な日に自分に出している”合格点”

49_自分の回復力を信じる健康習慣

こんにちは!

土曜日担当、心理学をベースに【脳と心】についてお伝えしているLunaです☺︎

🌏🌱

今回のテーマは、『メタ認知』。

メタとは、Facebookでおなじみ「Meta社」のメタです。

日本語で表現すると

上位の / 高次の / 俯瞰した

というニュアンスで、

メタ認知能力とは

自分の考え方や気持ちを

高い視点から見る力

のことを表します。

こう書くとなんかスゴそうですが、決して特別なものではなく、わたしたちは日常の中で、

▪︎人々の雰囲気を察して「場の空気」を俯瞰的にキャッチしたり、

▪︎「この悩み、あの人ならどう対処するかな?」と客観的視点で考えてみたり

自然と使っている能力でもあります。

そのメタ認知能力を鍛えて意識的に扱えると、状況や自分自身を俯瞰するチカラが育まれ、目の前の出来事に振り回されにくくなります。

<メタ認知の例>

一般的なイメージで例えると、

⚫︎メタ認知能力が高い人は‥

・物事の本質やゴールを見据えた会話ができる

・予期せぬ場面でも、冷静に対処ができる

・相手の背景を想像力し、柔軟なコミュニケーションが取れる

・失敗にフォーカスせず、出来事を長期的視点で捉えられる

のようなイメージです◎

まるで、「できる大人代表」みたいな感じですね✨

反対に、

⚫︎メタ認知能力が低いと‥

・感情に支配されて、冷静な思考や判断ができない

・目の前の出来事に翻弄されてしまう

・ぐるぐる思考から抜け出せず、同じミスや悩みを繰り返す

・他責思考に陥りがちで、小競り合いになることも

‥という感じで、生きるのがちょっと大変そうです❤️🩹

極端な例えではありますが、大前提として、感情と自分自身が一心同体になっているとメタ認知どころではないので、まずはそこからアプローチしていけると良さそうです🙆♂️

そして、メタ認知が低いままでは、目の前の出来事や過去の対処に追われて人生の時間が進んでしまう‥ということにもなりかねないので、

\それはもったいない!/

ということで、メタ認知能力をUPさせる方法をご紹介していきます◎

<観察者の視点を持つ☝️>

日々の練習としてオススメなのが、まずは自分自身の観察者になること👁️

メタ認知を私的に言うと『気付きの視点』なので、まずは自分の状態に気がつき、さらにそれを”言語化”していくことで、俯瞰的な観察者視点を育むことができます◎

今回は2つの方法をご紹介します💁♀️

……………………………………

1️⃣セルフモニタリング

✔︎自分は今、どう感じている?

✔︎感情を言葉で表すと、どんな表現がしっくりくる?

✔︎体感覚では今、何を感じている?

などなど、評価やジャッジ抜きでただただ自分に起こっていることに気付き、他人事のような言葉に置き換えてみます。

ーーーーー

(例)

★パターン1:

イライラしているとき

⇩

(あぁ、この人(自分)今、イライラしているんだな。)

(以上。)

★パターン2:

「〇〇さんに嫌なこと言われた‥(モヤモヤ)」

⇩

「〇〇さんに嫌なこと言われた‥(モヤモヤ)」‥って、思っているんだな。

(以上。)

ーーーーー

みたいな感じで、ただ思考や感情に気がつくだけでOK!

ノートや紙に書き出すと、観察感が増すのでおすすめです🙆♂️

……………………………………

2️⃣セルフ実況中継

自分の身に今起きていることを、これまた他人事のように、スポーツ番組のアナウンサーさんばりに実況中継してみます◎

口に出せたら尚良しですが、もちろん状況によるので‥😂、心の中でできたら💯です。

ーーーーーー

(例)

🎤:

おぉ〜っと〇〇(自分)、上司に呼び出された模様です!

心が一気にザワつき始めました〜っ!

何かミスったか?さっきのあれか?それとも昨日の‥と嫌な予感が止まりませんっ!

おそるおそる上司の元へ‥

え〜っ!まさかの!

まさかのランチのお誘いだったァ〜!

ホッとしている!ものすごくホッとしています!胸を撫で下ろすとはまさにこのこと!

とはいえ油断はできません!

お誘いにもなにか魂胆があるのではと疑い始めているようですっっっ‥!!

ーーーーーー

‥みたいな感じで面白おかしくできるといいですね😂

こちらも、ただ実況中継するだけでOK!

……………………………………

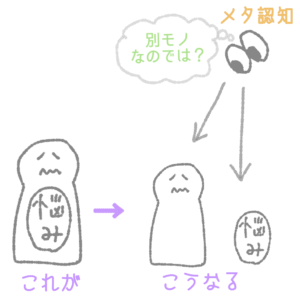

こんな風に、”気付き”と”言語化”で自分の状態を観察できると、自分自身と感情の間に距離が生まれます。

他人事のように捉えることで、脳は

「🧠:

”わたし”と”感情”は別ものなんだな😙」

と認識し、感情自体をメタ認知するチカラが身につきます。

※イメージ⇩

そしてその感覚が、他者を含めた場を俯瞰するチカラにもつながっていきます。

状況や思考・感情にも飲み込まれにくくなり、問題や悩み解決の一手も見つけやすくなりますヨ👍

<まとめ>

✅メタ認知は普段使っている能力でもある

✅意識的に扱えると「できる大人代表」になれるかも?

✅それどころか、マーク・ザッカーバーグみたいになれるかも🤔?

✅観察者視点でメタ認知能力を育むと‥

✅状況や感情に飲まれない自分になれる◎

みなさんの人生のお役に立ちますように✨

お読みいただき、ありがとうございました^^

ー関連記事ー

🔸第3者視点はこちら

🔸セルフツッコミについてはこちら

🔸抽象度についてはこちら

ーーーーーー

Luna☺︎

バックナンバーは自己紹介ページの下にまとめています💁

整体師として感じる「人生は後払いできない」という現実

―『DIE WITH ZERO』が身体から教えてくれたこと―

こんにちは。

山口県山口市の自律神経専門整体 GREENです。

整体師として、これまで本当にたくさんの方の身体に触れてきました。

年齢も、職業も、生活背景もバラバラ。

でも、ある共通点があります。

それは——

「元気なうちに、やりたいことをやっていなかった」

という後悔を抱えている人が、とても多いということです。

「老後にやろう」は、身体的に間に合わないことがある

よく聞く言葉があります。

「仕事が落ち着いたら旅行に行きたい」

「老後は趣味を楽しみたい」

でも、現場にいると痛感します。

腰が長時間もたない

肩が上がらず、荷物を持てない

自律神経が乱れ、気力が出ない

移動そのものがストレスになる

お金があっても、身体がついてこない。

これは、決して珍しい話ではありません。

整体師が見る「健康・時間・お金」の残酷なズレ

『DIE WITH ZERO』では、

人生にはこんなトレードオフがあると書かれています。

若い頃:健康と時間はあるが、お金がない

年を重ねる:お金はあるが、健康と時間がない

整体師として、これは本当にその通りだと感じます。

特に40代後半〜60代。

無理が一気に身体に出始める時期です。

「まだ大丈夫」と思っていても、

ある日突然、身体がブレーキをかけてきます。

身体は「今の生き方」を正直に映す

整体をしていると、

身体は嘘をつかないと感じます。

ずっと我慢してきた人の背中は硬い

休むことに罪悪感がある人は呼吸が浅い

楽しみを後回しにしてきた人ほど、回復が遅い

身体は、

その人がどう人生を使ってきたかを、

静かに教えてくれます。

お金は「将来の安心」より「今の経験」に使っていい

『DIE WITH ZERO』が教えてくれるのは、

無謀な浪費ではありません。

「健康なうちに使う価値がある」

という考え方です。

整体師として思うのは、

良い睡眠環境

身体を動かす趣味

リラックスできる旅行

家族との時間

これらはすべて、

将来の医療費を減らす投資でもあります。

経験は、心と身体の回復力を高めます。

人生の後半戦に残るのは「思い出」と「身体」

施術の終わりに、

ふとこんな言葉を漏らす方がいます。

「もっと楽しんでおけばよかったな」

それは、お金の話ではありません。

使わなかった時間の話です。

人生の最後に残るのは、

通帳の残高ではなく

どれだけ働いたかでもなく

どんな時間を、どんな身体で過ごしたか

なのだと思います。

整体師として伝えたいこと

身体は、人生の器です。

その器が元気なうちに、人生を注ぐ。

「いつか」ではなく

「今の身体でできること」を大切にする。

それが、

後悔しない人生への、いちばんの整体なのかもしれません。

おわりに

整体に来られる理由は、

「痛みを取りたい」だけではありません。

本当は多くの人が、

「このままの生き方でいいのか」

を、身体を通して問いかけているように感じます。

『DIE WITH ZERO』は、

お金の本でありながら、

実は生き方と身体の本です。

もし今、身体にブレーキを感じているなら。

それは「少し人生を楽しんでいいよ」という

サインかもしれません。

●過去の記事

No.1 自己紹介

No.2 自律神経を整える呼吸法について

No.3 発達障がいをもつ親御さんへのサポートについて

No.4 睡眠の質について

No.5 心も体も喜ぶ!山口県防府市の小さなお昼ごはんの店「和か」の魅力

No.6 頭痛について

No.7 大人の発達障害について

No.8 慢性副鼻腔炎について

No.9 積み重ねた信念が現実化する

No.10 目に見えない「気」というものについて

No.11 女性のうつ病について

No.12 血流がすべて解決する

No.13 トレーニングの考え方

No.14 ストレス解消法について

No.15 栄養学について

No.16 心を掃除する

No.17 リーダーの禅語

No.18 夢見る小学校

No.19 ブレインプログラミング

No.20 神ストレッチ

No.21 あした死ぬかもよ?

No.22 あなたはあなたが使っている言葉でできている

No.23 『右脳の教科書』から学んだこと 〜利き手と脳の使い方〜

No.24 『教える技術』を読んで感じたこと 〜伝えることの本質とは?〜

No.25 「気づかれない気づかい」こそ、本物 〜ANAの気づかいから学んだこと〜

No.26 『整体入門』を読んで気づいた、からだと“気”の深いつながり

No.27 風邪は“体のお掃除”? ― 野口晴哉『風邪の効用』から学ぶ自然の力

No.28 体癖を知ると見えてくる、自分らしさと健康

No.29 毎年の出雲大社参拝〜縁結びの神様に感謝と願いを〜

No.30 『強運脳』を読んで感じたことと日常での実践

No.31 「幸せも健康も“今この瞬間”から―茂木健一郎さんの本から学んだこと」

No.32 『神・時間術』から学んだ、私が体調を崩して気づいた時間の使い方

No.33 「あたりまえを疑う。時間を味方にする生き方」

No.34 ワークライフバランスより大事なこと|『後悔しない生き方』と私の学び

No.35 成長し続ける人だけが見られる景色

No.36 食を正せば、体も心も整う — 昔ながらの知恵に学ぶ「自然のリズム」

No.37 食べることは、未来への最高の“投資”

No.38 「いつものパンがあなたを殺す」から学ぶ ― 脳と腸を守る食の話 ―

No.39 『成功者がしている100の習慣』に触れて気づいた、心と人生の整え方

金曜日のブログ担当

粋な女子道 稲垣沙織です。

このブログでは、「美しい地球を伝え残そう」をテーマに

大好きな神奈川県鎌倉、葉山を中心に旅先で出逢った地球の美しさを発信していきます。

。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+

【節目に立ち止まれる日本の美しさ】

もうすぐ節分、そして立春ですね。

日本では、季節の変わり目を

「節目」として大切にしてきました。

一年をただ流れるように過ごすのではなく

いったん立ち止まり、区切りをつけて

また新しい流れへと歩み出す。

この「立ち止まる文化」も

日本のとても美しいところだと感じています。

節分は「季節を分ける日」

目に見える何かが

大きく変わるわけではないけれど

見えないところで

確かに氣が切り替わっていく。

冬から春へ

陰から陽へ

内側から外側へ。

その切り替わりのタイミングで、

「これまでを祓い、これからを迎える」

豆まきをしたり

節分までの土用期間で

ゆっくり身体を休ませたり。

忙しい日々の中で

立ち止まることは

つい後回しになりがちです。

もっと早く、もっと多く、もっと効率よく。

そんなスピードが

当たり前になった今だからこそ

日本が大切にしてきた「節目の感覚」が

とても尊く感じられます。

節分、立春という節目は

「一度、呼吸を整えましょう」

と、季節が私たちに声をかけてくれているようだなとも

感じる節目。

昨年からここまでの自分を振り返って

これからどう在りたいかを

ゆっくり心に問う時間。

大きな決断をしなくてもいい。

答えが出なくてもいい。

ただ立ち止まり、

今の自分の心と身体の状態を感じること。

それだけで、内側は自然と整っていきます。

日本の美しさは

こうした「間(ま)」や「余白」の中にあるのだと感じています。

自然のリズムに逆らわず

流れに身を委ねながら

必要なところでちゃんと足を止める。

それは、地球や自然と調和して

生きていることを

思い出させてくれます。

節目に立ち止まれるということは

自分を大切にできるということにも

繋がっているのかも知れません。

そして、

自分を大切にできる人が増えるほど

この世界は、少しずつ優しく

さらに美しくなっていく。

節分を迎え、立春へ。

新しい季節の入り口

ほんのひととき、立ち止まってみませんか。

この国が長い時間をかけて受け継いできた

節目を感じる美しさに

そっと身を委ねてみることも

豊かな時間ですね。

。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+

「美しい地球」とは、景色や食べ物はもちろん、人それぞれの「考え方や美学」でまた見え方、

捉え方が変わってきます。

美しい日々を感じられるのは、そのマインドが大きく影響しています。

美しい地球を伝え残す為に必要なことは何か・・・

そんなことを皆さんと一緒に、日々の生活からゆるっと考えながら、

心に余白をつくるブログ時間となれば嬉しいです。

それでは、次週金曜日に

またお会いしましょう。

Saori Inagaki

Instagram

Photo :Kamakura

今年も美しい桜に会えるのが

今から楽しみです。

早いもので一月ももう月末ですね。

こんにちはみゅんです。

まだまだ新しい仕事と新しい職場と新しい日々のルーティンにてんやわんやの毎日を送っています。

働き始めてよく思うようになったことは、

フルタイムで働いてる人めっちゃすごい!ということです。

私なんて週2.3回でもヒイコラ言ってるのに、、

でも待てよ、と。

私も昔はフルタイムで働いてたんですよね、そういえば。

昔すぎて忘れていたけど、そういえばそうだった。

8:30〜18時。

月から金曜日、隔週で土曜日。

えらすぎる(・_・)

まあでもその頃は結婚もしていなかったので

家事はほとんどしてなかったんですけどね。

夜と休日はほぼ自分のためだけに使える状態でした。

それに比べたら今は家事もまわして母親業もやり、

夜はバタンキュー、土日も子どもがらみの用事で自分のことはほとんどできず、

それに加えて加齢ときた。

大変に決まってますわな(・_・)

まあどんなかたちにせよ働くのは本当に大変。

体力的、精神的(特に後者がネックとなると思われ)に疲弊していると身近な家族にトゲトゲした態度をとってしまったり、

逆に何に対しても無気力無感情になってしまったりする日もありますよね。

洗い物が山になっていたり

普段は何も感じない洗濯機の呼び出し音がうるさく感じたり

詰め替え用の洗剤をいったん手にとった後、本体との差額と詰め替える手間を考えて棚に戻してみたり。

そんなときもありますよね。

それでも、なんだかんだ言っても、

ごはんは作って、

洗濯、掃除もして。

家事は静かに続いていく。

毎日日は暮れて朝が巡ってくる。

生きてくのって本当に大変だな。

そしてみんな、本当にえらい!です。

今日は金曜日、明日はお休みな方もお仕事の方も、

皆さん本当にお疲れ様です。

疲れたら少しでも休んでくださいね。

また明日のことは明日考えればいいよ。

完璧じゃなくてもいい。

うまくできない日があってもいい。

それでも地球は回るのです。

そんなことをぼんやりと考える、初心者ワーキングマザーのつぶやきでございました。

私もがんばろ。

おつかれさまです!

みゅんでした(^^)

こんにちは。Aiaiです。

最近グルテンフリーを心がけてます♪ という方が

私の周りでも増えてきました。

ところが・・・・

「米粉のパンケーキミックスを見つけたので作ってみたのですが、

焼いたら固くなってしまって、あまり美味しくなかったです(”^ω^)・・・」

というお悩みの方がいらっしゃいました。

せっかくグルテンフリー生活をしよう!!と意気込んだのに、

美味しくなかったらちょっと続けるのしんどいですよね・・・・。

そこで、パンケーキミックスで美味しいホットケーキを焼くコツを動画にまとめました。

良かったら参考にしてくださいね♪

ちなみに、私が使ったパンケーキミックスはこれ

↓↓

米粉だけでなくて大豆粉も入ってますが、大豆臭さはあまり感じなくて

食べやすい味でした。

欲を言えば砂糖はキビ砂糖とか蜂蜜、又は砂糖なしだったらもっと良かったな~

というところですが・・・・。

グルテンフリーで、更にアルミニウムフリー!

最近はベーキングパウダーもアルミニウムフリーの物が増えてきて嬉しいです。

皆さんも、料理に関するお悩みがあればコメントに書いてみてくださいね。

解決できるかも?しれません。

ちょっとずつでも健康的な食生活をする方が増えるように頑張りたいと思います!

Ciao~

こんにちは!!BARBIE JAPAN♡です。

(バービーじゃぱん、と読みます!)

最近は寒いので、家では鍋ばかり食べています(*´ω`*)

冬は免疫力をつけなければと、なるべく発酵食品などを食べたりもしますが、色々ある中で先日、

味噌って最高だな!!

と改めて感じましたw

というのも、

最近、多国籍料理を食べに行く機会があり、特に私はアフリカや南米のご飯を食べに行く機会が多く、ふと感じたのが、煮込み料理って必ずあるな!と!

↑

これはメキシコ料理を食べに行った時のスープ!名前は忘れちゃいましたw

そりゃ世界各国、どこに行っても煮込み料理って必ずあるんですがw

なんか、煮込み料理(特にスープ系)って、めちゃくちゃ安心しません?!

心がほっこりしません?!

わぁー、染み渡るー!!って、なりません?!

↑ これはブラジル料理を食べに行った時のもので、この黒いお豆の煮込みがめちゃくちゃ美味しかったです!!

野菜や肉だったり、魚だったり、内容はそれぞれですが、いろんな食材をいれコトコト火を入れものって、人を元気にさせるパワーがめちゃくちゃ詰まってると思う!!

となると、日本人としては『味噌汁』かな!!

と。

豚汁とか最高ですよね!!

今は当たり前にありますが、スープ専門店とかって、そりゃ皆んな集まるわ!!って思います!!

味噌汁専門店とかもあって欲しいなぁ。。

もうあるかなぁ?

話が脱線しちゃったけど、スープって(味噌汁も)最高のパワーフードだと改めて感じました!!

心が、体が、なんか弱ってる?と思った時は、スープをじっくり味わうのもアリかもっ!!

やっぱり食は人を良くするよね!!

皆さんの好きなお味噌汁の具はなんだろう?!

良かったら教えてくださいね!

では、また!

BARBIE JAPAN♡

Instagram

はじめまして✨

食と意識で人生変える

体質改善ライフアドバイザーのこづゑです✨

この度ありがたいご縁をいただき

マーク・パンサーさんの公式ホームページで

火曜日ブログを担当させて

いただくことになりました!

心と体の健康をテーマに

少しでも多くの方のお役に立てるよう

心を込めて書いていきます。

健康は、

人生を豊かにする大切な土台。

健康であれば

好きなことに挑戦したり

色んな場所へ旅をしたり

思いっきり人生を

楽しむことができます✨

火曜日担当仲間 佐賀県のともやです!よろしくお願いします🙇♂️

シンプルな和食👍とても良いなぁ〜